Skenario Besar di Balik 'OTT' Wartawan Detik.com

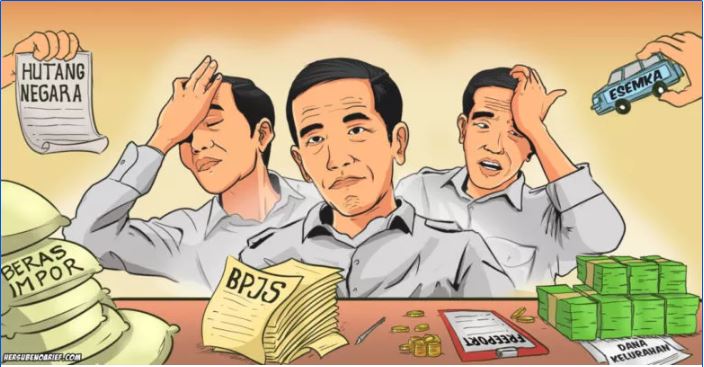

Jurus black out dan framing, saat ini telah menjadi andalan dari inkumben. Dua jurus itu merupakan bagian dari agenda setting yang jauh-jauh hari sangat disadari oleh inkumben. Mereka sangat paham arti penting jargon "siapa yang mengendalikan media massa, maka dia juga mengendalikan pikiran publik". Karena itu dibuat skenario besar penguasaan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memprotes "Operasi Tangkap Tangan" (OTT) wartawan detik.com yang kedapatan asyik memotret sampah, pada Aksi Bela Tauhid (ABT) Jumat (2/11). AJI menyebutnya sebagai intimidasi, menghalangi kebebasan media melakukan peliputan. Tindakan semacam itu bisa dipidanakan.

Sebaliknya Direktur Pemberitaan detik.com Achmad Ridwan Dalimunte mengakui wartawannya menyalahi standar operasi peliputan (SOP). "Yang bersangkutan wartawan baru," kilahnya. Dia ditugaskan meliput Aksi Bela Tauhid. Tentu saja bukan untuk meliput sampah yang berserakan.

Dalam sebuah negara demokrasi, kita tentu sepakat bahwa media harus dijamin kebebasan dalam melakukan peliputan. Media adalah pilar ke-empat demokrasi. Namun kebebasan seperti apa yang harus dijamin?

Benarkah media di Indonesia saat ini benar-benar bebas, dalam meliput? Lebih jauh lagi dalam situasi post truth, dimana fakta tidak lagi relevan, banyak mewarnai pemberitaan media kita, benarkah media telah dan dapat tetap menjunjung tinggi kebebasannya?

Mari kita telisik faktanya. Ketika ratusan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar unjukrasa, Ahad (28/10) nyaris tak ada media mainstream yang memberitakannya. Silakan googling, hanya ada beberapa media yang meliput beritanya. Sebagian besar bukan media arus utama.

Berita itu hanya heboh di medsos. Mengapa? Karena aksi itu dilakukan untuk mengevaluasi empat tahun pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal.

Kisah serupa nyaris terulang ketika ribuan guru honorer kriteria II (K2) melakukan unjukrasa di Istana Presiden. Mesin pencari percakapan drone emprit mencatat hanya dua media yang memberitakan aksi tersebut pada hari pertama, Rabu (31/10). Yakni Radio Elshinta dan Radio Sonora.

Pada hari kedua, Kamis (1/11) mulai ada sejumlah media yang meliput dan menurunkan aksi para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Barulah pada hari ketiga, Jumat (2/11) aksi ini mendapat liputan yang cukup lumayan.

Apakah kasus itu tidak layak berita? Dari unsur apapun, aksi ribuan guru honorer yang berdatangan dari seluruh Indonesia itu memenuhi semua unsur kelayakan berita.

Ada drama, dan tragedi, luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness).

Yang luput hanya faktor ketokohan (figure), karena mereka adalah orang-orang biasa. Manusia yang terpinggirkan. Secara konten, maupun visual sangat layak. Jadi sangat layak tayang di media cetak, online, dan televisi.

Berita aksi para guru honorer itu kalah jauh dengan kunjungan Presiden ke sebuah pasar di Bogor untuk mengecek harga tempe. Foto Jokowi yang menggenggam tempe "sebesar batako" heboh di media massa. Drone Emprit menyebut peristiwa ini sebagai The Game of Tempe sebagai plesetan dari judul film The Game of Throne yang pernah dikutip dalam pidato Jokowi.

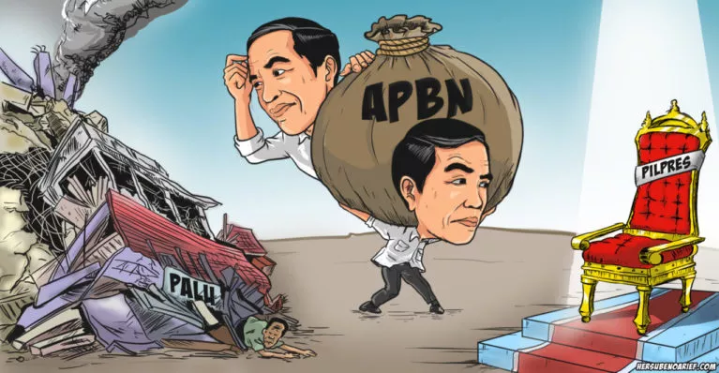

Mengapa kedua berita itu tidak diberitakan, atau kalau diberitakan, hanya dengan porsi yang sangat kecil? Jawabannya cukup jelas. Memberi dampak buruk terhadap citra pemerintah. Dalam masa kampanye dan jelang Pilpres 2019 bisa berdampak terhadap elektabilitas inkumben. Karena itu harus dilakukan black out, tidak diberitakan. Sehingga tidak tersebar secara luas.

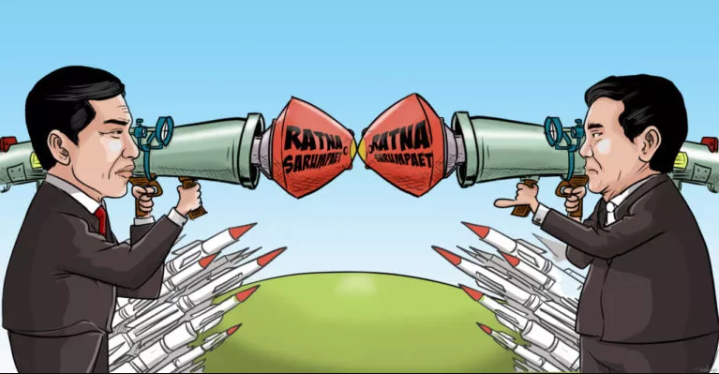

Sebaliknya untuk berita yang merugikan oposisi, harus disiarkan secara besar-besaran. Kalau perlu dilakukan framing, membingkai berita sehingga sesuai target politik yang diinginkan.

Contoh terbaru adalah berita "Prabowo geram" karena emak-emak ribut di Ponorogo, dan guyonan Prabowo soal "tampang Boyolali". Berita itu digoreng habis di media massa, dan tentu saja medsos.

Apakah kedua berita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan unjukrasa BEM-SI dan unjukrasa ribuan guru honorer? Dalam konteks inilah bisa dipahami ketika para peserta ABT jadi parno.

Heran kok ada wartawan malah sibuk memotret sampah, bukan meliput orasi. Mereka pasti tidak bisa melupakan begitu saja, bagaimana sebuah stasiun tv berita, fokus menyoroti sampah, sementara jutaan umat Islam berunjukrasa dalam Aksi Bela Islam (ABI) 411 dan 212. Selamat datang di era post truth.

Empat skenario

Jurus black out dan framing, saat ini telah menjadi andalan dari inkumben. Dua jurus itu merupakan bagian dari agenda setting yang jauh-jauh hari sangat disadari oleh inkumben. Mereka sangat paham arti penting jargon "siapa yang mengendalikan media massa, maka dia juga mengendalikan pikiran publik". Karena itu dibuat skenario besar penguasaan media.

Ada empat strategi yang dilakukan inkumben untuk mewujudkan skenario besar itu.

Pertama, penguasaan media melalui cara merangkul para pemilik media. Dalam hal ini yang sangat terlihat adalah kelompok Media Group, (Metro TV dan Media Indonesia) karena pemiliknya Surya Paloh adalah pendukung inkumben. Erick Thohir pemilik Mahaka Media (Republika, Jak TV, dan sejumlah radio) diangkat menjadi Ketua Tim Sukses.

Kedua bila tidak bisa dirangkul, maka pemilik media harus ditekan melalui politik sandera. Pola ini terlihat pada pemilik MNC Group Harry Tanoe, dan TV One yang dimiliki keluarga Bakrie.

Tom Power seorang peneliti dari Australian University (ANU) dalam sebuah artikelnya berjudul "Jokowi's Authoritarian Turn" menulis Harry Tanoe disandera secara hukum, sehingga tidak ada pilihan lain baginya kecuali bergabung dalam kubu pemerintah.

Sementara tekanan terhadap TV One sangat terlihat dari beberapa kali tidak tayangnya program talk show populer ILC yang dipandu Karni Ilyas.

Ketiga melalui media buying. Strategi ini sangat mengandalkan kekuatan dana. Sebagai inkumben Jokowi mempunyai akses pendanaan yang sangat kuat yang bisa dijadikan posisi tawar dengan media. Salah satunya adalah anggaran belanja promosi departemen.

Berdasarkan catatan lembaga riset pemasaran Nielsen pada kwartal ketiga tahun 2018 belanja iklan pemerintah dan politik di televisi, menduduki peringkat teratas sebesar Rp 2.9 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari layanan online Rp 2.4 triliun, dan iklan perawatan rambut Rp 2.1 triliun.

Jangan terlalu percaya dengan firewall theory. Sebuah teori ideal yang mengharuskan ada pembatas berupa "tembok api", antara kepentingan bisnis dan idealisme jurnalistik. Realitasnya hari ini pemasang iklan terbesar bisa mendikte redaksi sebuah media. Mereka bisa menentukan berita apa yang harus tayang, dan berita apa yang tidak boleh tayang.

Keempat melalui penggalangan wartawan di lapangan. Di kalangan wartawan baik cetak, online, dan televisi dikenal sebuah istilah Korlap (koordinator lapangan).

Para korlap ini mempunyai pengaruh besar di kalangan wartawan peliput di lapangan. Tengan-tangan mereka bisa menjulur jauh sampai ke para redaktur/editor di meja redaksi. Mereka biasanya menjadi jembatan mempertemukan "kepentingan" para wartawan dan pemilik modal. Mereka juga bisa menentukan berita apa yang harus digoreng dan apa yang harus di-black out.

Dengan memahami realitas semacam itu, tidak perlu heran bila ada berita besar yang tidak tayang. Namun sebaliknya ada berita yang tidak layak tayang, malah mendapat peliputan yang besar-besaran secara tidak proporsional.

Dalam situasi seperti ini ada baiknya kita merenungkan peringatan dari seorang penulis novel asal Selandia Baru, Lance Morcan "Manipulating the media is akin to poisoning a nation's water supply – it affects all of our lives in unimaginable ways".

Memanipulasi media, sama dengan meracuni suplai air suatu negara. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan. Waspadalah.

*) Oleh Hersubeno Arief, wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik.

Advertisement