Sekali Lagi Soal Utang

Sudah lumayan kerap saya menulis tentang utang. Di masa kampanye, intensitas perdebatan soal utang meninggi.

Persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

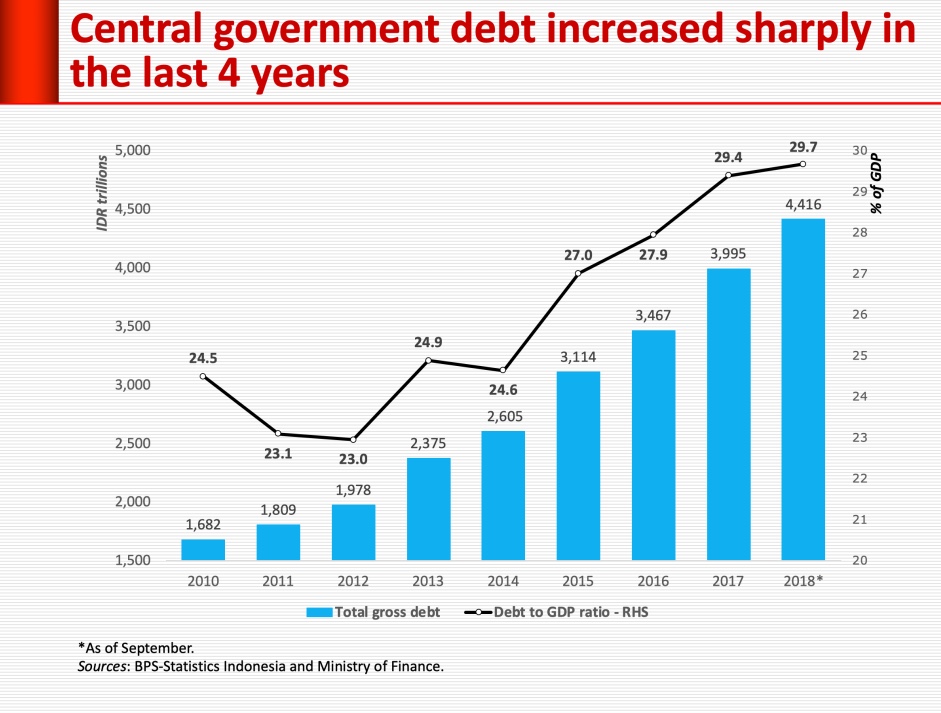

Memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Apakah persoalan utang pemerintah sudah parah sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto: “Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus.”

Apakah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun yang jadi patokan? Bandingkan Si Badu berutang Rp 10 juta dan pendapatannya Rp 20 juta dengan saya yang berutang hanya Rp 2 juta dengan pendapatan Rp 1 juta. Sekalipun Si Badu berutang 5 kali lipat dari utang saya, beban utang Si Badu tentu saja jauh lebih ringan dari saya. Utang Si Badu hanya setengah dari pendapatannya, sedangkan saya boleh dikatakan “lebih besar pasak dari tiang” karena utang saya dua kali lipat dari pendapatan. Jadi yang jadi persoalan bukan besarnya utang.

Potensi kemampuan pemerintah dalam membayar utang lazimnya dikaitkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat, maka kemampuan pemerintah menarik pajak juga naik. Pajak itulah yang pada gilirannya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.

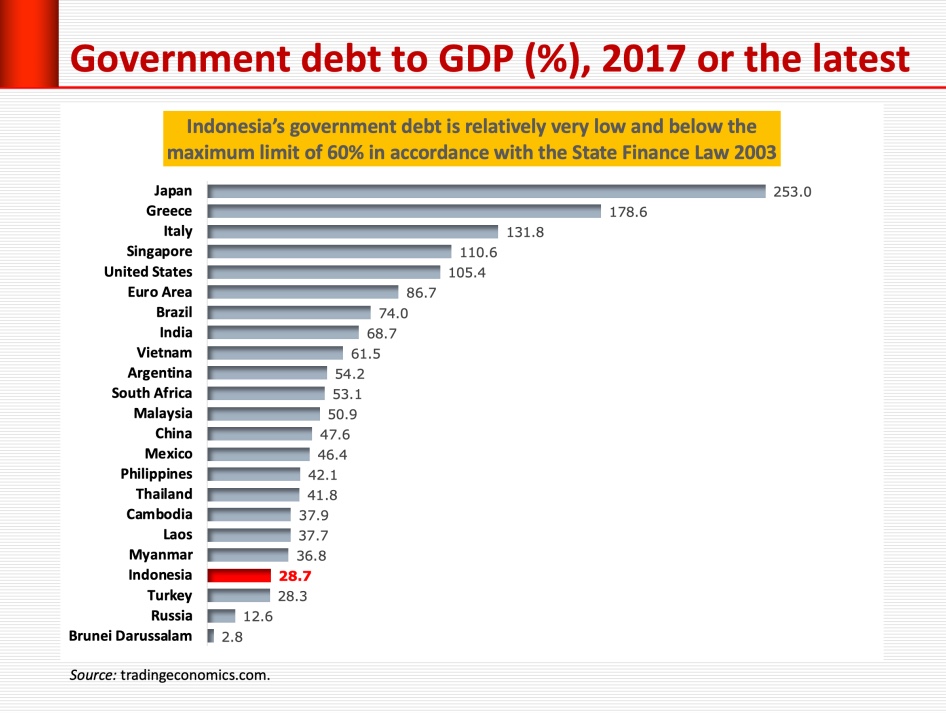

Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB.

Membandingkan utang Indonesia dengan negara lain–yang sangat kaya sekalipun–tentu saja tidak cukup hanya menggunakan indikator tungga nisbah utang terhadap PDB.

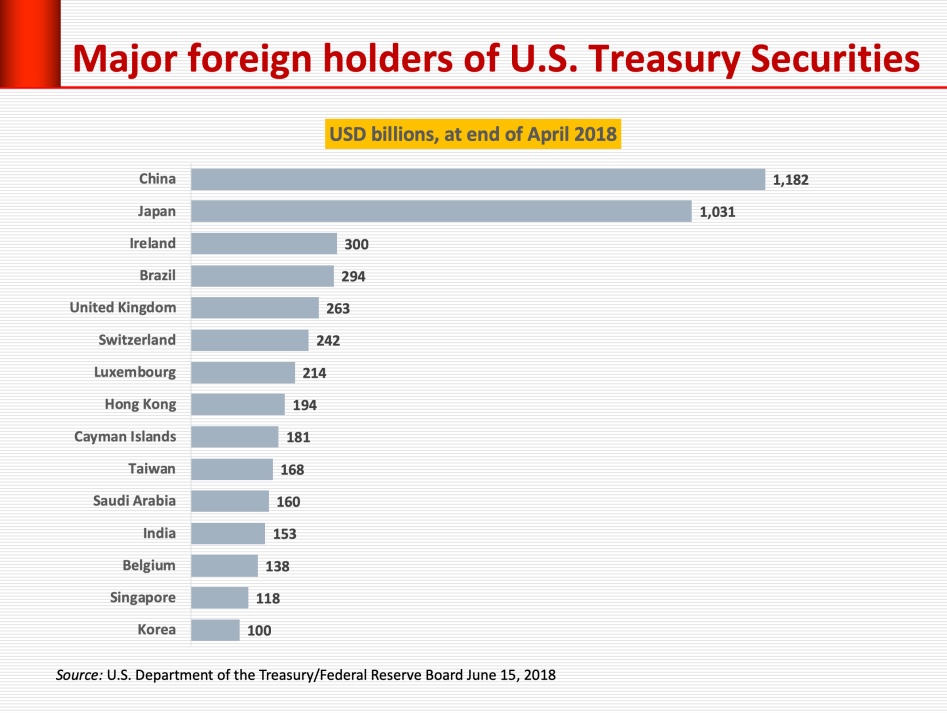

Sekalipun nisbah utang pemerintah Jepang delapan kali lipat lebih tinggi dari Indonesia, harus diingat bahwa Jepang bukan sekedar berutang (debitur), tetapi juga memberikan utang kepada negara lain, termasuk kepada Amerika Serikat dalam bentuk surat utang Amerika Serikat yang dibeli Jepang dan kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni.

Perlu pula diingat, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia. Ditambah lagi, hampir seluruh surat utangnya (sekitar 90 persen) dibeli oleh rakyatnya sendiri, sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri. Dengan demikian beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang.

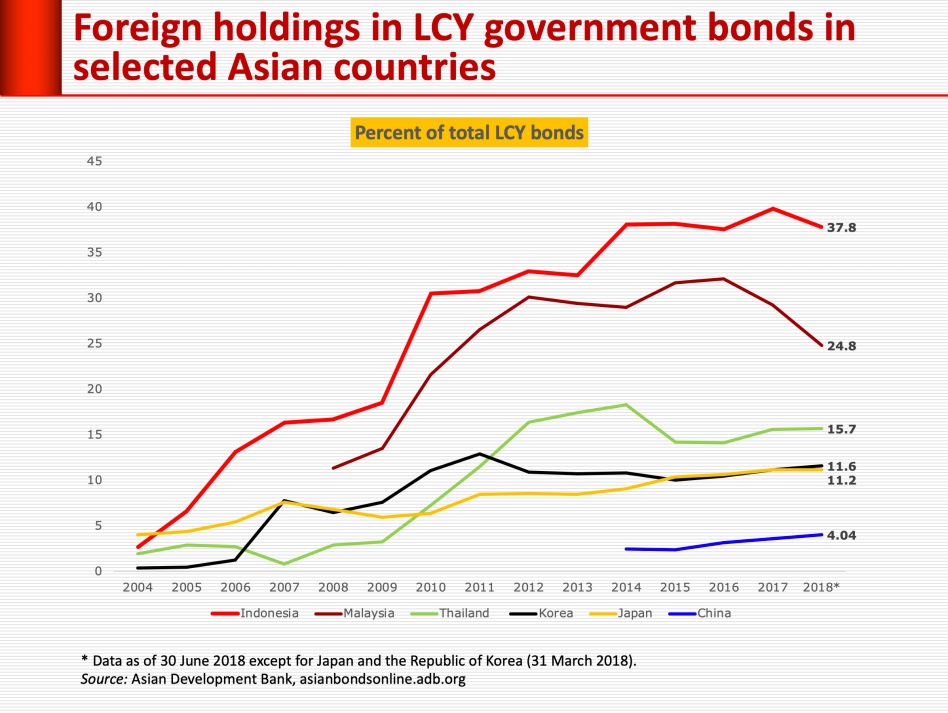

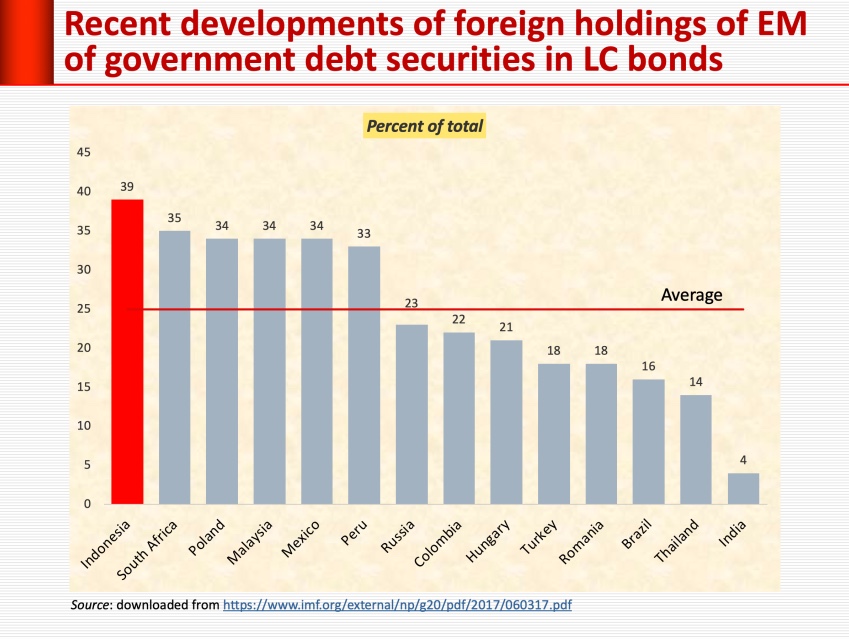

Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing relatif sangat besar, bahkan terbesar di antara negara emerging markets, mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,1 persen per 25 Januari 2019.

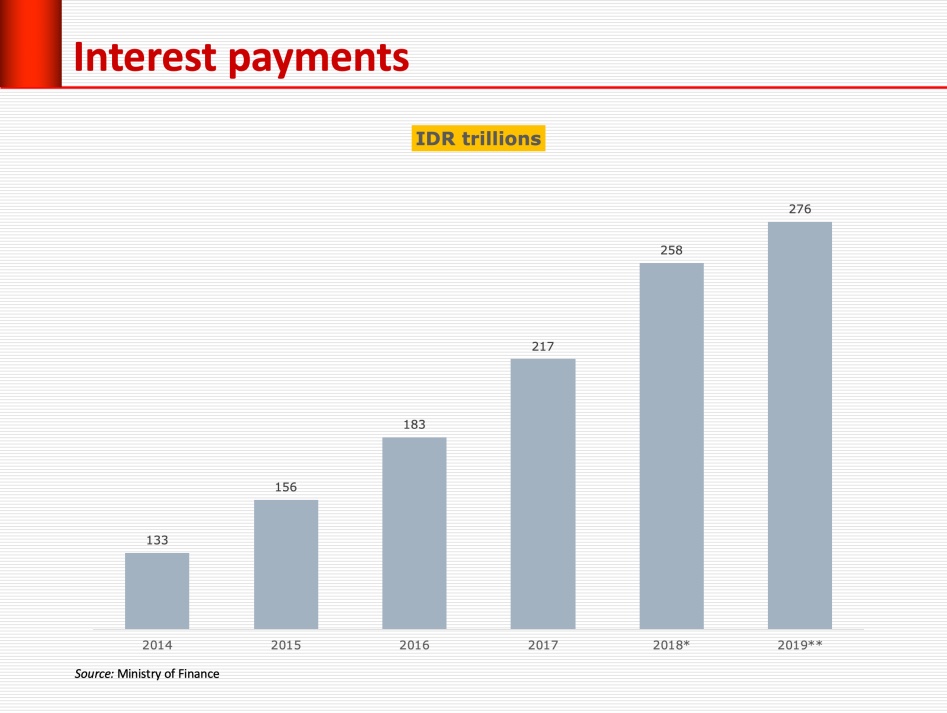

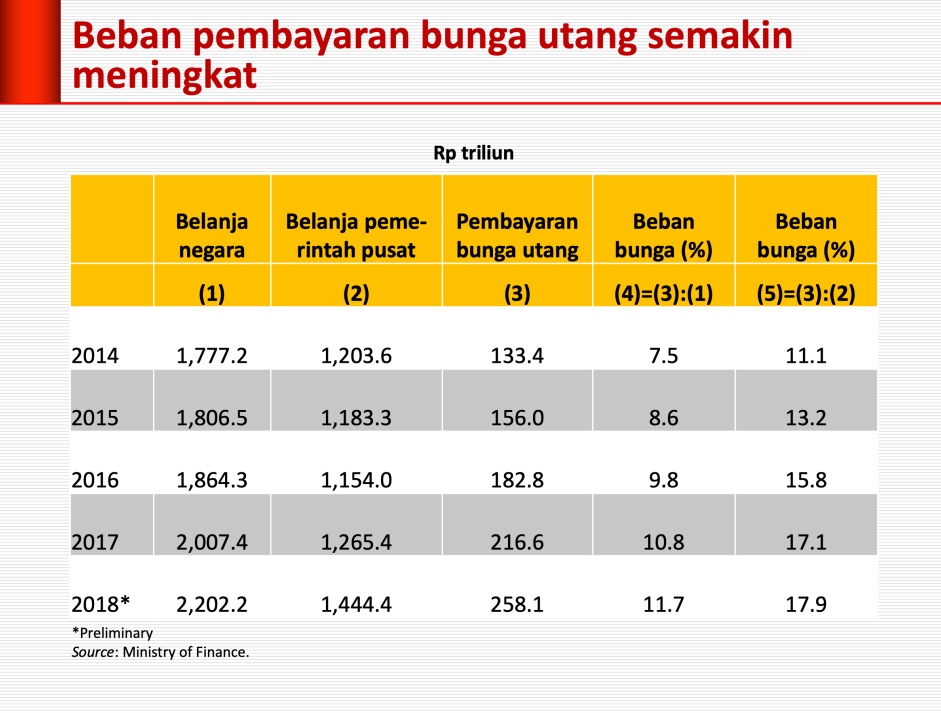

Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.

Harus diingat pula, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial yang langsung diterima oleh rakyatnya, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid).

Akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat di Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun.

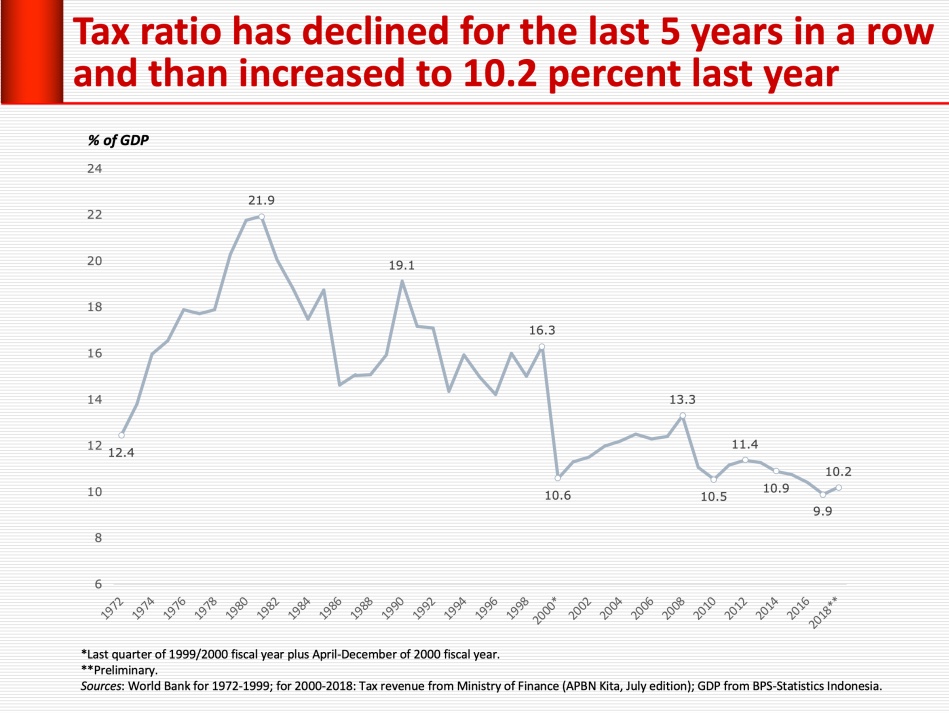

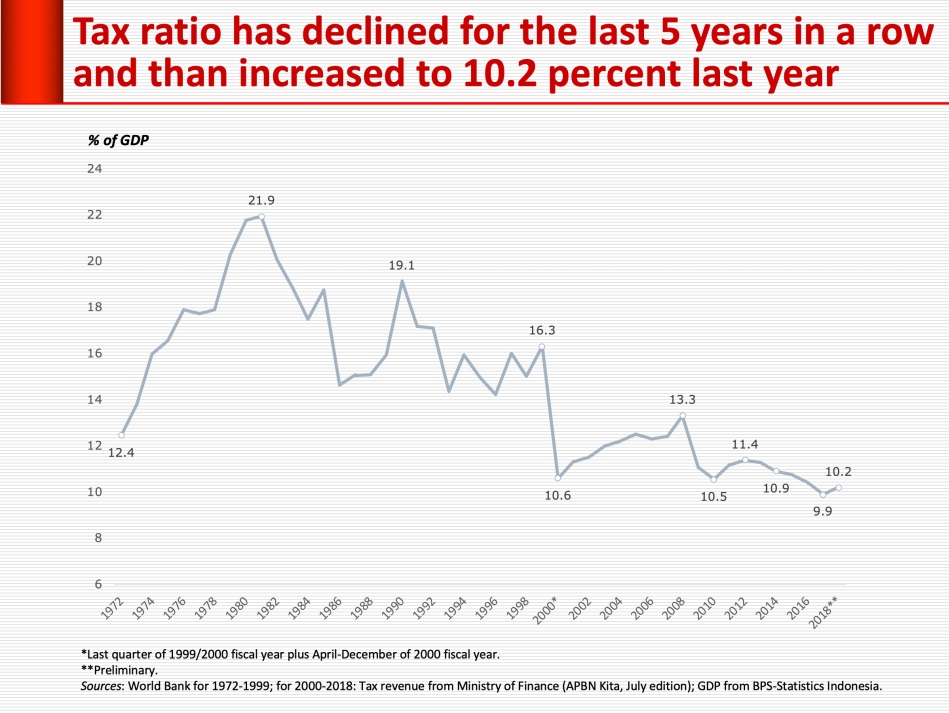

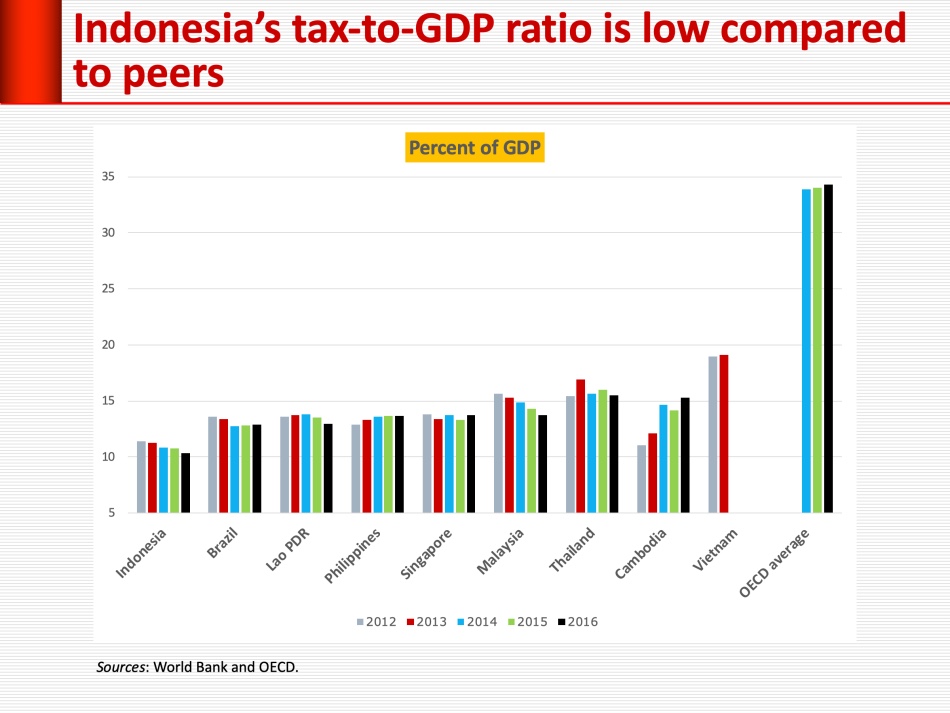

Terakhir, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika kemampuan pemerintah menarik pajak bisa ditingkatkan. Sejauh ini nisbah pajak (tax ratio) cenderung melambat. Baru tahun 2018 sedikit naik setelah empat tahun berturut-turut sebelumnya selalu turun. Dibandingkan dengan negara tetangga, nisbah pajak kita sungguh sangat rendah.

*) Faisal Basri adalah ekonom dari Universitas Indonesia.

Advertisement