Secangkir Kopi di Serambi Mekah

Nyaris tanpa kesan. Itulah perasaanku enam tahun lalu, ketika menginjakkan kaki pertama kali di Banda Aceh. Sahabat lama asal Aceh menyambutku. Ketika mengajak ngopi bareng dia berujar: "Jika kamu di Aceh belum ngopi, kedatanganmu ke Serambi Mekah belum sah!". Kala itu, ujarannya terasa datar, hampir tanpa getar.

Kali ini, kedatanganku ke Aceh kesan nan mendalam justru menghunjam. Sebagai anggota tim riset gastrodiplomasi, ucapan sahabat Aceh itu menjadi sangat kuindahkan; bahkan harus kurenungkan.

Saat mengajak ngopi bareng lagi, dia meng-klaim bahwa kopi Aceh adalah salah satu yang paling nikmat. Kala mengenang pertama kali meneguk kopi di Jawa, saat datang di Yogya guna kuliah di Universitas Gadjah Mada; dia berseloroh: "Kopi di Jawa tidak enak, penampakannya-pun bagai ‘air asahan parang’!".

Aku tak tersinggung dengan selorohnya yang agak pejoratif. Ungkapan verbal tak harus direspon dengan kepal. Dalam kacamata Max Weber, ucapannya itu sekedar affectual action; sebuah reaksi akibat disrupsi citarasa kopi yang dia alami.

Kopi menjadi salah satu fokus kajian gastrodiplomasi, karena bagian dari produk kuliner. Sebagai bidang studi baru, gastrodiplomasi mengkaji kuliner sebagai sarana untuk diplomasi.

Gastrodiplomasi menggunakan gastronomi (the art of good eating) untuk memenangkan hati (heart) dan pikiran (mind) orang lain. Namun, gastronomi bukan sekedar membahas citarasa makanan/minuman, tapi juga mengkaji filosofi, narasi, dan atraksinya.

Meminjam istilah Clifford Geertz, gastronomi menggunakan interpretive anthropology; karena menyangkut nilai (value), keyakinan (belief), dan sistem makna (system of meanings) dalam masyarakat.

Sementara dalam aspek diplomasinya, gastrodiplomasi lebih mencerminkan ‘diplomasi yang lembut’ (soft diplomacy); karena berupaya mempengaruhi orang lain tanpa advokasi langsung (spoken), melainkan lebih mengupayakan ketertarikan (attraction).

Tujuannya adalah branding yang mampu membangkitkan koneksi emosional. Oleh karena itu, identitas menjadi hal yang krusial.

Bagi masyarakat Aceh, kopi adalah bagian dari identitas. Urgensinya tak terbatas pada aspek komuditas, tapi juga representasi sebuah pentas.

Dalam kesehariannya, kopi umumnya dikonsumsi minimal tiga kali: pagi, siang, dan malam. Saat turun dari masjid ba’da sholat subuh, warga biasanya berbondong ngopi bareng di kedai kopi yang banyak bertebaran di sekitar masjid.

Siang-pun, saat matahari menyengat; ngopi tak boleh rehat. Sampai-sampai sebuah kedai kopi yang terkenal di Banda Aceh—mungkin karena teguran Pemerintah Daerah—harus memasang baliho peringatan: "Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak, dilarang berada di warung kopi/café pada saat jam dinas"!

Kopi beserta ritualnya memang bukan monopoli Aceh. Tapi, secara maknawi, Aceh punya ciri tersendiri. Jika di daerah lain kegiatan ngopi lebih bersifat superficial karena sekedar gaya hidup (lifestyle); di Aceh ngopi lebih bersifat esensial karena merupakan bagian dari tradisi dengan balutan filosofi.

Tradisi ngopi bareng di Aceh nampaknya telah melembaga jauh sebelum Belanda mengenalkan tanaman kopi di wilayah tersebut sekitar awal abad ke 20.

Tradisi ini terbentuk akibat difusi budaya berkat eratnya hubungan antara kesultanan Aceh dan kekaisaran Ottoman yang berpusat di Istambul, Turki.

Dalam kajian sejarah, Hasbi Amruddin bahkan menegaskan bahwa saat itu Aceh seperti protektorat Ottoman. Yang perlu dicatat, kedai kopi pertama di Turki, bernama Kiva Han di Istambul, sudah berdiri tahun 1475.

Sementara terdapat kesamaan menyangkut posisi tempat kedai, gaya hidup, dan cara penyajian kopi antara Aceh dan Turki. Penelusuran LK Ara ke Turki juga menemukan jejak hubungan tersebut.

Seperti di Aceh, di Turki banyak kedai kopi terletak di sekitar masjid; dan setiap ba’da sholat di masjid banyak jamaah turun ke kedai untuk ngopi bareng. Temuan lain memperkuat jejak kesamaan ini.

Di Aceh, kedai kopi tradisional juga menggunakan meja pendek ala Turki. Dan, penyajian kopi dengan cara dimasak juga sama persis seperti yang dilakukan di Turki.

Jika memang tradisi ngopi di Aceh merupakan hasil difusi budaya; mengapa pemaknaannya berbeda? Clifford Geertz, sekali lagi, menyediakan perangkat analisa. Menurutnya, manusia senantiasa melakukan simbolisasi sekaligus sosok pencari makna (meaning-seeker).

Posisi kedai, tradisi ngopi, dan cara memasak kopi bisa jadi memang adopsi dari tradisi Turki. Tapi, simbolisasi dan pemaknaannya sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat Aceh secara mandiri.

Tradisi ngopi bareng ba’da sholat subuh berjamah di masjid, misalnya; adalah dalam rangka menjaga asupan raga sebelum berangkat kerja, tanpa harus merepotkan keluarga.

Sementara itu, kedai kopi telah bermutasi menjadi sebuah ‘altar suci’ bagi prinsip kebersamaan dan sifat egalitarian. Tak peduli latar belakang kekayaan, status sosial, dan kepangkatan seseorang, siapapun yang duduk di kedai kopi dianggap dalam posisi yang setara.

Tak mengherankan, jika kedai kopi bukan sekedar tempat meneguk kenikmatan, tapi juga rendezvous berbagai kepentingan—baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pepatah Aceh-pun menegaskan: “Semua masalah bisa diselesaikan di kedai kopi!”.

Cuma, ironisnya, kopi Aceh sebagai komuditas berharga; secara ekonomi belum memberikan sentuhan ekonomi yang berarti. Padahal, Aceh berkontribusi 40% dari total produksi kopi nasional.

Gastrodiplomasi kopi-nya pun seakan berjalan sendiri di bawah bayang-bayang tragedi. Harum kopi Aceh tercium orang luar terutama justru akibat dari dua kisah pilu.

Pertama, berkat banyaknya pria Aceh yang mengungsi ke luar daerah semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (1990-1998) dan penerapan Darurat Militer (2003-2004); baik ke propinsi lain, pulau Jawa, bahkan Malaysia.

Kedua, adalah kedatangan orang mancanegara untuk memberi bantuan menyusul bencana Tsunami tahun 2004. Akankah kopi Aceh, yang kaya akan tradisi dan narasi, tetap bersemayam dalam lorong sunyi melengkapi deraan tragedi yang bertubi-tubi? Entah!

Tak terasa, secangkir kopi di Serambi Mekah telah menginspirasiku mengetuk nurani siapapun yang merasa memiliki Aceh, demi masa depan kopinya yang cerah. Wallahu’alam …

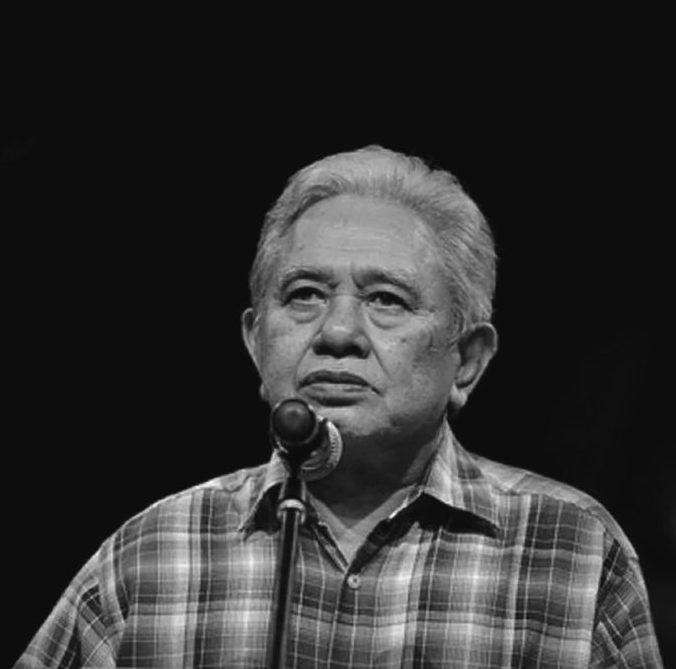

*Himawan Bayu Patriadi, PhD; dosen Hubungan Internasional-Universitas Jember.

Advertisement