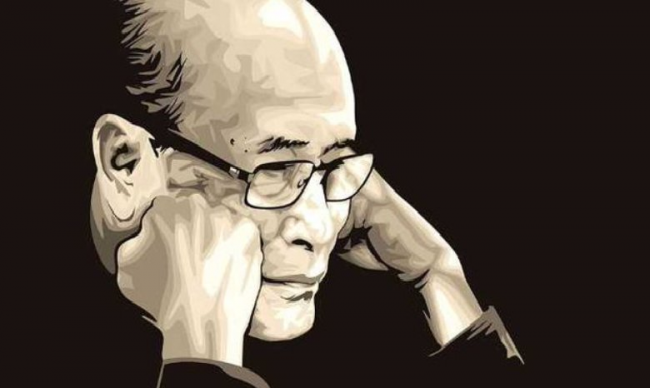

Post Muhamadiyah Buya Syafii

Saya beruntung pernah kuliah dan tinggal lama di Yogyakarta. Sekuel perjalanan hidup itu memberi kesempatan saya mengenal banyak tokoh Muhammadiyah. Salah satunya Buya Ahmad Syafii Maarif.

Guru besar ilmu politik di Universitas Negeri Yogyakarta (dulu IKIP Negeri) ini menghembuskan napas terakhirnya, Jumat, 28 Mei 2022. Kematiannya ditangisi seluruh negeri. Bukan hanya warga Persyarikatan. Tapi seluruh bangsa.

Buya --kata almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur-- merupakan cendekiawan muslim generasi pertama lulusan Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dua orang cendekiawan muslim dari universitas yang sama adalah Dr Nurcholis Madjid dan Dr Amien Rais.

Ketiganya sama-sama mewarnai wacana perjuangan Islam di Indonesia paska kemerdekaan. Hanya cara pandang dan strategi perjuangan yang membedakan antara ketiganya. Buya Syafii dan Cak Nur lebih terbuka. Sedang Pak Amien memilih jalur politik dan cenderung eksklusif.

Buya dan Amien Rais sama-sama pernah menjadi orang pertama di Muhammadiyah. Saya pun sering mengundang trio "mafia Chicago" ini dalam setiap diskusi yang memperbincangkan umat. Termasuk Seminar NU dan Muhammadiyah yang digelar Yayasan Cordova dan Jawa Pos, 1989.

Hanya antara keduanya beda gaya dan cara dalam memandang bagaimana seharusnya ummat Islam di Indonesia. Mereka punya imaginasi yang berbeda tentang Islam di negeri ini. Buya Syafii lebih kultural, sedangkan Pak Amien lebih politis.

Seperti diketahui, Buya Syafii memimpin Persyarikatan menggantikan Pak Amien. Paska menjadi orang nomor satu di Muhammadiyah, Buya Syafii lebih memerankan diri sebagai Bapak Bangsa. Ia selalu menyerukan perlunya menjaga kebangsaan selain mencerdaskan ummat.

Paska memimpin Muhammadiyah, Pak Amien lebih memilih mendirikan dan memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) --kini mendirikan Partai Ummat. Sedang Buya memilih jalur politik moral. Ia benar-benar menjalankan high politic sampai akhir hayatnya. Ini terbukti dengan hadirnya banyak tokoh agama lain yang ikut memberikan penghormatan terakhir sebelum Buya dimakamkan.

Berulang kali, Ia dengan tegas mengungkapkan sikapnya. Menurut Buya, politik itu untuk membangun peradaban. Bukan melahirkan kebiadaban. Ia menjadi sangat sedih ketika melihat politik cenderung menghasilkan pembelahan yang makin dalam. Bukan secara terus-menerus melahirkan konsensus baru yang makin menyatukan.

Ketika sebagian kelompok Islam menuntut hak politisnya, Buya malah mengedepankan tanggung jawabnya. "Sebagai mayoritas di Indonesia, penganut agama Islam punya tanggung jawab yang besar untuk menciptakan suasana bangsa ini menjadi aman, tenteram, dan nyaman. Kalau itu tidak dilakukan berarti mereka gagal sebagai mayoritas," tuturnya.

Buya seperti menyatu dengan transformasi makna ummat di kita. Jika dulu umat dimaknai hanya sekumpulan orang dengan keyakinan yang sama, maka kini ummat memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya umat Muhammadiyah atau Islam, tapi umat manusia. Maka perjuangan harus untuk peradaban manusia sebagai mengejawantah dari Rahmatan Lil Alamin.

Jika NU dan Muhammadiyah menjadi dua soko guru terkuat dari rumah besar bernama Indonesia, Buya adalah tiang sunduknya. Yang menyambungkan semua soko atau tiang bangunan rumah agar bisa berdiri kokoh. Bahkan, Buya menjadi molonya. Kayu utama yang menghubungkan antar struktur bangunan rumah.

Buya sudah pada maqam post Muhammadiyah. Ia jauh sudah menanggalkan kepentingan kelompok, bahkan kelompok agama yang diyakininya. Buya sudah lebih dari itu semua. Maqom perjuangannya adalah peradaban manusia. Post Muhammadiyah.

Ini barangkali yang menyebabkan ia lebih dekat dengan Gus Dur ketimbang Pak Amien. Mungkin karena kesamaan dalam melihat politik ummat. Juga mungkin karena sikap Buya yang sangat peduli terhadap nasib bangsa ini. Juga karena Buya "entengan" atau fleksibel jika diajak berdialog apa saja.

Saya sendiri termasuk yang mendapat berkahnya Buya. Ketika mengawali karir sebagai seorang wartawan, Buya adalah narasumber yang sangat gampang dihubungi. Bahkan sangat cekatan kalau diminta menulis artikel di koran tempat saya bekerja dulu.

Buya tidak pernah mengenal waktu untuk menerima permintaan wawancara. Tengah malam pun rumahnya terbuka untuk didatangi demi kepentingan itu. Rumah sederhana yang ada di Perumahan Nogotirto, Sleman, Yogyakarta. Rumah satu-satunya yang selama ini menjadi tempat bernaung bersama istri dan semata wayangnya.

Kesederhanaan itu dia pertahankan hingga ajak menjemputnya. Sejak istrinya meninggal, Buya lebih suka menerima para tamunya di masjid Nogotirto. Masjid perumahan yang tak jauh dari rumahnya. Ia selalu salat jamaah di Masjid sepanjang tidak bepergian ke luar kota.

Rasanya agak sulit mencari sosok tokoh bangsa seperti Buya di zaman sekarang. Seorang bapak bangsa yang tak tergoda dengan gelimang kekayaan. Padahal dengan gampang ia dapatkan dengan ketokohannya. Ia memilih hidup sederhana, apa adanya, menyejukkan dan mengayomi semua anak bangsa.

Seorang guru, pemimpin agama, cendekiawan, dan orang tua kita semua yang layak jadi teladan. Tidak hanya teladan dalam hal ilmu pengetahuannya, tapi soal sikap kemanusiaannya, kezuhudannya, dan perhatiannya terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ia menjadi sosok istimewa di tengah krisis keteladanan dari kepemimpinan bangsa ini.

Itulah sebabnya, kematiannya ditangisi oleh berbagai kalangan. Bukan hanya umat Islam, tapi juga ummat agama lain. Yang selama

ini merasakan kehadiran Buya sebagai guru bangsa. Pemimpin yang bisa menasihati sekaligus mengamalkan apa yang dinasihatkan.

Kita telah kehilangan beliau. Kita telah ditinggalkan sosok teladan bangsa. Tapi saya yakin, apa yang diperjuangkan Buya adalah nurani paling dalam manusia yang tak pernah sirna. Hanya saja sering kalah dengan topeng-topeng yang menyembunyikan nurani terdalam manusia.

Selamat jalan Buya. Kami akan terus berharap hadirnya spirit yang selama ini telah Buya perjuangkan. Baik yang mewujud dalam sosok seseorang maupun hanya dalam bentuk spirit yang tertanam dalam nurani dan pikiran kita bersama. (Arif Afandi)

Advertisement