Persahabatan Murni, Arief Budiman di Mata Goenawan Mohamad (1)

Prof Dr. Arief Budiman, pelopor Kritik Sastra Kontekstual mengembuskan nafas terakhirnya di di Rumah Sakit Ken Saras, Salatiga, Jawa Tengah, pada Kamis, 23 April 2020 siang. Ia meninggalkan seorang isteri Leila Chairani Budiman, teman kuliahnya di Fakultas Psikologi UI, yang mendampingi hidup Arief Budiman hingga akhir hanyatnya.

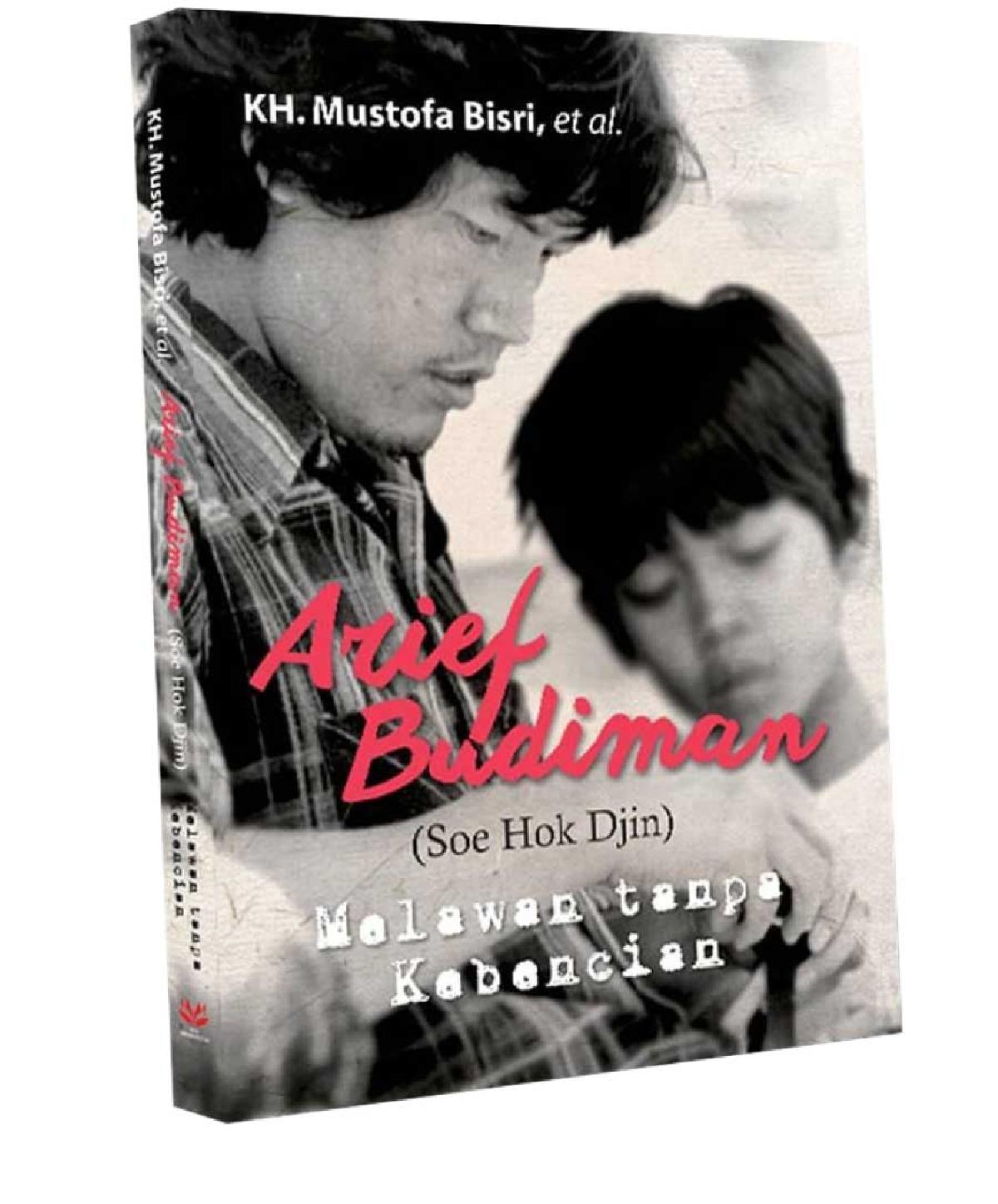

Sejumlah intelektual telah menyatakan kesan mengenang pemilik nama asal Soe Hok Djin, yang kakak kandung intelektual legendaris Indonesia, Soe Hok Gie, ini.

Goenawan Mohamad, pendiri Majalah Tempo, bersama Arief Budiman, sebagai penandatangan Manifes Kebudayaan yang sempat dilarang di masa rezim Soekarno. Lalu, kesan apakah penyair kelahiran Batang yang akrab dengan Catatan Pinggir-nya itu.

Berikut tulisan Goenawan Mohamad bertajuk "Arief Budiman: Yang Akrab dengan Yang Murni". Dipetik dari antologi Arief Budiman (Soe Hok Djin) Melawan Tanpa Kebencian terbitan Galangpress. (Bagian pertama dari dua tulisan):

SEORANG anak muda 19 tahun, sebaya saya, tapi lebih kurus, lebih tinggi, dengan baju dan celana yang lusuh tapi bersih, dengan cara bicara yang lempang tapi tak agresif, dan dipanggil “Djin”, mengatakan ia sudah menerjemahkan satu bab dari L’Étrangère: sejak kami berkenalan buat pertama kalinya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, di tahun 1960, Arief Budiman —waktu itu memakai nama “Soe Hok Djin“— sudah tampak sebagai seorang yang luar biasa.

Ia menyukai sastra dan filsafat sejak SMA, ia melukis, ia bermain gitar klasik dengan ketrampilan awal yang lumayan, dan kemudian saya ketahui, ia pintar matematika.

Kami berdua dengan cepat jadi akrab.

Mungkin sekali kami sama-sama agak asing dari pergaulan dengan mahasiswa lain, yang di Fakultas Psikologi UI waktu itu barangkali tak lebih dari 150 orang. Sebagian besar mahasiswa tak dekat dengan hal-hal yang kami sukai, dan kami merasa tak pas untuk bersama mereka menikmati yang mereka sukai, di sebuah universitas yang waktu itu mencantumkan semboyan, “buku, pesta, dan cinta”.

Persahabatan kami diperkuat lingkungan yang terbentuk kemudian. Arief memperkenalkan saya dengan seniman dan cendekiawan yang terkenal: Trisno Sumardjo (penerjemah Shakespeare dan perupa), Nashar (perupa), Zaini (perupa), P.K. Ojong (wartawan dan kelak pendiri Kompas), Onghokham (sejarawan), dan, setelah 1967, memperkenalkan saya dengan orang yang ia kagumi dan dekat kepadanya, Mochtar Lubis. Itu pengalaman tersendiri. Arief anak Jakarta yang tanpa rikuh beredar bersama mereka, sedang saya baru datang dari sebuah kota kecil di pantai utara Jawa Tengah.

Segera saya jadi bagian (meskipun bukan bagian yang sentral) lingkungan ini — meskipun saya, yang dibesarkan dalam bahasa Jawa, lengkap dengan kromo inggil-nya, tak seberani Arief menyebut seniman atau penulis yang lebih tua “kau”.

Ya, Arief anak Jakarta tulen, dibesarkan di keluarga Tionghoa yang hanya berbahasa Indonesia (ayahnya dahulu seorang sastrawan yang menulis dalam bahasa Melayu-Tionghoa), dan tentu punya adat bertutur yang berbeda.

Lagi pula, ia — tanpa keangkuhan — tak melihat dirinya inferior. Ia sudah sering menulis esei di majalah Star Weekly waktu itu. Saya sesekali dapat tempat untuk sajak-sajak saya di majalah Sastra. Selama kami berkuliah bersama (saya setahun lebih dahulu), kami akan ketemu dan bicara tentang yang kami masing-masing pikirkan, dan hampir ke mana-mana kami berjalan berdua, dengan mulut dan kepala penuh seni dan filsafat.

Arief memang sudah menerjemahkan satu bab dari L’Étrangère. Ia mengagumi Albert Camus; ia bahkan merasa punya persamaan dengan pengarang kelahiran Aljazair itu ketika ia, seperti Camus di umur 17, didiagnosa kena TBC dan harus dirawat. Ia membaca, dalam bahasa Inggris, hampir semua buku Camus yang bisa diperoleh di Jakarta entah bagaimana caranya. Ia melahap The Myth of Sisyphus, dari mana ia mengembangkan filsafatnya yang anti-utopisme. Buku itu, di mana tertera nama “Djin“ di halaman depan, masih saya simpan, sejak hampir setengah abad yang lalu.

Arief bukan fotokopi Camus, tentu. Ia tak pernah aktif dalam dunia pentas, dan tak seperti Camus, Arief tak punya hubungan dengan perempuan-perempuan yang memikat. Tapi pandangan anti-utopismenya memang dibentuk mithos Sisyphus yang dipakai Camus sebagai alegori bagi sejarah manusia yang tak pernah selesai dan lengkap — sejarah yang tak akan menghasilkan surga di bumi.

Ini terutama tampak ketika ia, dalam umur 22, ikut merumuskan Manifes Kebudayaan. Petisi tahun 1963 itu (ketika itu kata “petisi” sama sekali tak lazim, dan orang sampai kini tetap salah sangka melihat “Manikebu” sebagai sebuah organisasi) mengimbau dijaganya kemerdekaan ekpresi seni. “Manikebu” bertolak dari tesis bahwa tak semestinya kemerdekaan itu dikorbankan untuk kepentingan perjuangan politik yang hendak mencapai masyarakat yang sempurna — yang tak akan tercapai. Justru dengan merawat kemerdekaan, menurut Manifes Kebudayaan, kesenian akan mampu untuk tak henti-hentinya jadi bagian perjuangan pembebasan.

Dalam hal itulah petisi yang diejek sebagai “Manikebu” itu bertentangan dengan “realisme sosialis”. Doktrin yang digariskan Stalin ini, dan harus diikuti setiap seniman, tak memperkenankan kesenian menyimpang dari garis politik Partai. Kemerdekaan kesenian, bagi paham yang dirumuskan untuk mendukung Rencana Lima Tahun Stalin itu, adalah sebuah kemewahan. Kemerdekaan hanya pantas ada setelah masyarakat sosialis lahir. Sebelum itu, harus ditunda.

Kami berkeberatan. Dalam prakteknya: kemerdekaan dimasukkan ke dalam loker. Arief dan saya dan penandatangan Manifes Kebudayaan anggap bahwa penundaan itu akan mengorbankan banyak hal, seperti yang terjadi dalam kehidupan kesenian Uni Soviet. Dan korban itu sia-sia, karena seluruh usaha bertolak dari sebuah ilusi tentang masyarakat masa depan yang sempurna, masyarakat yang tak akan pernah lahir. Terbukti eksperimen Stalin dan Uni Soviet gagal membangun masyarakat itu, sementara doktrin “realisme sosialis” — yang telah menyebabkan banyak sastrawan dibungkam — ditinggalkan setelah Stalin mangkat.

Waktu itu Arief jauh dari Marxisme. Ia tampaknya tak tertarik. Ia tak pernah bersama saya melihat-lihat buku terbitan Moscow Foreign Publishing House di Jalan Kramat Raya, Jakarta, di bagian bawah kantor CC PKI, di mana karya Dostoyewski, Gorki, Turgenev, Plekhanov, Lenin, Marx, Engels — dalam jilid yang tebal dan menarik — dijual dengan harga murah. Saya banyak belanja di sana; buku-buku dengan sampul bergambar wajah dua orang berjenggot lebat mengingatkan saya kepada buku-buku dalam perpustakaan ayah saya waktu saya kecil, ketika saya belajar menyanyikan Internasionale. Arief mendapatkan bacaan utamanya dari tempat lain, mungkin dengan bantuan P.K. Ojong, wartawan senior Star Weekly yang sangat dekat dengan dia. Ojong, selama majalahnya ditutup Demokrasi Terpimpin (karena dianggap dekat dengan Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan Bung Karno), punya cara mendapatkan buku dari Eropa dan Amerika, yang waktu itu tak boleh masuk ke Indonesia. Dalam koleksinya Arief punya karya-karya Camus dan Jean-Paul Sartre yang tak dapat masuk ke toko buku Indonesia.

Saya kagum Arief menguasai bagian-bagian yang sulit dari Being and Nothingness, versi Inggris karya Sartre. Filsafat yang biasa disebut sebagai “eksistensialisme” itu baginya tak membingungkan, dan jika ia menyukainya bukan karena itu mode intelektual waktu itu; eksistensialisme menyertai pandangan Arief sejak mula. Ia bahkan menulis skripsi untuk gelar sarjana psikologi dengan fokus Chairil Anwar, bukan dari sisi psikologi, tapi sang penyair sebagai “eksistentialis”. Saya takjub bahwa ia diberi kesempatan untuk itu — dan ini terjadi di Fakultas Pskiologi UI yang lazimnya tak pernah menyentuh sastra Indonesia. Jauh sebelumnya, saya kaget campur heran ketika Arief, masih mahasiswa baru, bersedia berbicara, semacam pidato kecil, di depan api unggun waktu acara perploncoan selesai: ia berbicara tentang eksistensialisme — di depan teman-temannya yang sama sekali tak tertarik.

Saya kira, yang menyentuh ke dalam hati dan pikiran Arief dari para penulis Prancis sehabis pendudukan Nazi itu adalah semangat perlawanan dan ide kemerdekaan di dalam karya mereka — dua thema yang akan jadi corak pemikiran Arief Budiman selamanya.

Perlawanan dan kemerdekaan: dalam kedua hal itu Arief tak menyukai sikap yang konformistis, atau apa saja yang mengambil posisi di tengah-tengah dalam spektrum pikiran dan sikap. Saya ingat ia pernah mengatakan ia tak menyukai tokoh Cherea dalam lakon Caligula — dan ini menarik, karena setahu saya, Camus justru menyampaikan pikirannya lewat tokoh ini. Cherea adalah orang yang menampik nihilisme sang maharaja muda, Caligula, yang melihat hidup dengan getir dan kecewa: hanya menunda kekalahan, dan manusia fana dan mereka tak berbahagia. Cherea hendak meneguhkan makna bagi hidup yang absurd; hidup, baginya, tak bisa hanya dilihat sebagai “sejumput debu.” Maka rencana utama adalah “hidup dan jadi bahagia”, meskipun kematian menunggu.

Dibandingkan dengan Cherea, bagi Arief, sikap Caligula lebih konsisten, lebih logis: manusia mati, dan bahkan kesedihan yang timbul karena kematian itu tak akan kekal; maka ketidak-bahagiaan ada di poros hidup itu sendiri. Kebahagian hanyalah cara mengelak dari absurditas itu: berpura-pura bahagia menunjukkan sebuah sikap yang tak konsekuen.

Pada Arief, bersikap konsekuen kadang-kadang terasa seperti memilih jalan lempang yang keras — jalan ide yang solid di atas jasad yang rekalsitran, tubuh yang pada dasarnya mudah lemah dan lunak. Ada sikap seorang puritan dalam diri Arief. Kita tak akan pernah menemukan cendekiawan ini dengan santapan lezat, pakaian berwarna-warni yang mentereng, paras yang pesolek. Kesederhanaan hidupnya berkaitan dengan keyakinan bahwa tubuh tak begitu penting dalam struktur manusia.

(Bersambung)

Advertisement