Memang Kita Dibuat Susah Bersatu!

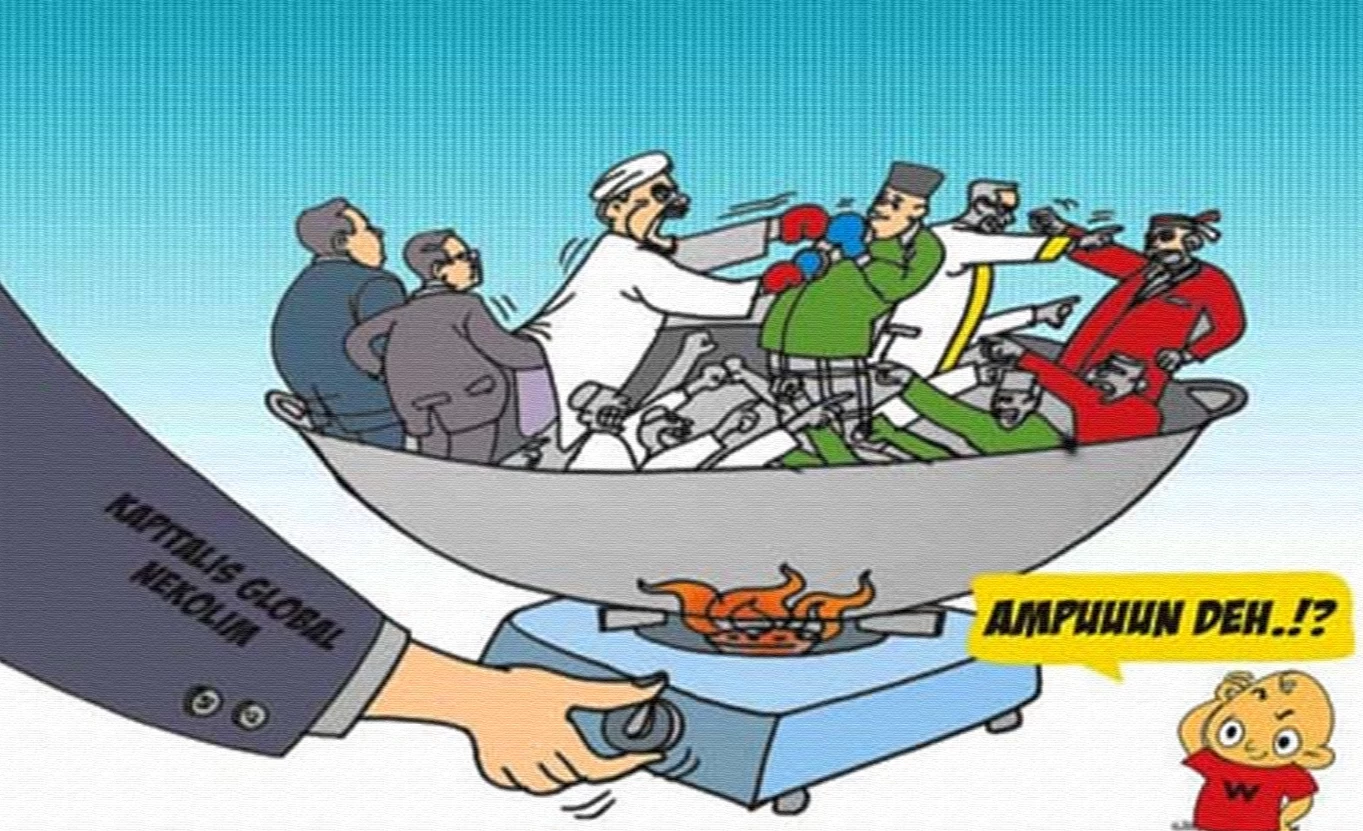

Rumus yang selalu digunakan oleh mereka yang menghendaki Indonesia selalu menjadi bangsa yang kalah, ada dua resep paling utama. Pertama; jangan biarkan rakyatnya bersatu, dan jangan biarkan para pemimpinnya menyatu dengan rakyatnya.

Rumus yang kedua; pecah belah rakyat lewat penajaman SARA, dan giring para pemimpin untuk saling sikut namun tingkatkan peluang dan biasakan mereka melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan dua rumus baku inilah kaum penjajah dan mereka yang ingin menguasai Indonesia merancang desain politik untuk melakukan manuver dengan strategi ala devide et impera. Sukses VOC Belanda menguasai Indonesia berabad-abad dengan politik devide et impera-nya, menjadi rujukan utama yang tertuang dalam ‘kitab suci’ mereka.

Target utamanya adalah menghancurkan jati diri bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan dan gotong royong sebagai dasar budaya yang menjadi sumber kekuatan rakyatnya. Ketika dasar dan tiang-tiang kebudayaan dihancurkan, maka sebagai bangsa, Indonesia hanya dipenuhi oleh manusia-manusia yang kehilangan segalanya.

Dipastikan rakyat akan kehilangan daya geraknya, daya pikir, karsa dan cipta positif, karena hidup dalam kungkungan aura negatif yang sangat destruktif. Begitulah peradaban yang negatif ini dibangun oleh kaum penjajah pada era kolonial, diteruskan pada era Orde Baru, hingga berkelanjutan dan berbekas hingga sekarang.

Ketika terjadi revolusi Indonesia merdeka di tahun 45, kemerdekaan politiklah yang hampir sepenuhnya telah diraih. Sementara memerdekakan rakyat dan pemimpin Indonesia dari pengaruh racun kebudayaan yang berabad-abad disebar dan ditanamkan oleh kaum penjajah ke dalam kehidupan rakyat dan para pemimpin kita, masih belum sepenuhnya terlaksana.

Bung Karno yang mencanangkan program Nation and Character Building sebagai pijakan strategi kebudayaan untuk menemukan kembali jati diri bangsa Indonesia, kandas di tengah jalan terjegal badai westernisasi-kapitalisme ala Orde Baru. Penghancuran kekuatan bangsa Indonesia secara sistemik terekam dengan baik dalam buku ‘The Confession of an Economic Hit Man’ karya John Perkin.

Ketika terjadi gelombang gerakan Reformasi, gerakan ini pada awalnya saya lebih maknai bukan hanya sekadar gerakan pembaharuan politik, tapi juga merupakan gerakan counter culture yang masif, terorganisir, dan terarah. Saya tegaskan ini, karena saya saat itu berada di pusaran kekuatan inti pemimpin gerakan Reformasi bersama Gus Dur, Amien Rais, Sultan Jogya, dan Megawati (saya sebagai kepercayaan dan tangan kanan). Maka mendengar tekad mereka saat itu harapan akan memenangkan kembali jati diri Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa, begitu besar.

Tapi lagi-lagi, harapan besar ini kandas di tengah jalan. Gerakan dan cita-cita Reformasi teraborsi sebelum ia lahir sempurna dan tumbuh hidup sebagai balita yang sehat. Berawal dari dibiarkannya terjadinya transisi kekuasaan dari tangan Pak Harto kepada muridnya, Habibie, yang kental menghembuskan hawa perbedaan agama dan yang pada akhirnya mengaburkan garis demarkasi antara tokoh Orde Baru dan kaum Reformis. Walau pada akhirnya beliau pun tersingkir lewat Sidang Umum MPR tahun 1999 karena dihianati oleh para pentolan Golkar yang seharusnya melindungi dan mendukungnya.

Pada puncaknya, kehadiran Poros Tengah yang merebut kekuasaan di luar skenario awal gerakan Reformasi, merupakan benih dari keberhasilan terbelahnya barisan rakyat lewat politik aliran yang mulai terasa tumbuh dominan. Pembalasan pun terjadi yang ditandai dengan terlengserkannya Gus Dur yang dipentalkan dari istana secara sistemik-konspiratif oleh kawan dan lawan politiknya. Muncullah Megawati masuk istana yang hanya separuh masa jabatan sebagai Presiden RI yang kelima. Dalam Pemilu Pilpres 2004, ia digusur oleh seorang Jenderal Purnawirawan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kekalahan Megawati yang mengejutkan ini meniinggalkan luka berkepanjangan. Megawati yang merasa dirinya telah ditikam dari belakang oleh SBY, menjadikan SBY sebagai musuh abadi yang tak termaafkan. Permusuhan abadi ini menebar benih perpecahan diantara rakyat pendukung yang tumbuh berkembang perlahan tapi pasti.

Pada era SBY terjadi politik pembiaran, atas nama demokrasi dan HAM, berbagai kegiatan politik dibiarkan liar berkembang. Maka tumbuh berkembanglah sejumlah organisasi yang kemudian belakangan ini dikenal sebagai kelompok garis keras yang ekstrem. Pengentalan garis pemisah antar agama bahkan mashab dalam satu agama pun dibiarkan terus melebar dan mengental.

Para desainer politik yang bertugas melumpuhkan Indonesia (pesanan kaum Kapitalis Global), melihat kondisi yang kental akan garis pemisahan massa rakyat berdasarkan aliran agama berikut mashabnya, sebagai bahan yang sangat potensial untuk menggelar manuver politik devide et impera. Mereka sadar betul atas kegagalan mereka melumpuhkan kekuatan rakyat bangsa Indonesia lewat desain politik yang mencoba membenturkan antara massa pemeluk agama Islam versus kelompok massa pemeluk agama Nasrani. Kegagalan ini terjadi mengingat posisi keduanya yang tidak berimbang. Jumlah umat Nasrani walau secara ekonomi dan politik cukup kuat, terutama di wilayah ekonomi, tapi secara massa jumlahnya sangat kecil. Sehingga perbenturan di wilayah horisontal tak terjadi. Bahkan membuat mayoritas kaum muslim menjadi lebih bersatu.

Berawal dari langkah pimpinan Majelis Ulama pimpinan Ma’ruf Amin, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kelompok agama yang menamakan diri sebagai penganut Ahmadiyah, sebagai kelompok yang keluar dari ajaran Islam yang seharusnya. (Februari 2011). Padahal. Sejak zaman sebelum merdeka dan pada era beberapa dekade Indonesia merdeka, berbagai jenis agama dan peribadahannya berjalan dengan damai tanpa saling usik dan saling menyerang. Selanjutnya terjadilah sensitivitas akan beda agama dan mashab yang didorong oleh fanatisme sempit berkembang meluas dan melebar. Pengusiran pengikut Syiah dari daratan tanah kepulauan Madura merupakan salah satu bukti nyata.

Maraknya sensitifitas beda agama dan mashab ini pun semakin meningkat hingga meluas dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Mereka yang merasa hanya agamanya lah yang paling benar, mulai terbuka mengkafirkan kelompok penganut agama maupun mashab yang lain. Sejumlah vihara, gereja, dan tempat Ibadah pemeluk agama minoritas, mulai merasakan ketidak-nyamanan karena sejumlah teror yang dilakukan oleh mereka yang berfanatik sempit dan mengatasnamakan agama mayoritas. Mereka seakan menyatakan hanya agama yang mereka anutlah yang paling benar dan yang berhak eksis di wilayah NKRI. Kerukunan umat beragama yang sejak Indonesia merdeka terawat dengan baik pun, menjadi tercabik-cabik dan dalam ancaman bahaya perpecahan.

Dalam keadaan rawan seperti ini, betapa patut disesalkan tindakan para pemimpin kita yang justru malah lebih mengentalkan eksistensi politik aliran dalam kehidupan bangsa ini, terutama dalam kancah kehidupan dunia perpolitikan nasional. Celakanya lagi disuburkannya kelompok pasukan buzzer yang oleh para pemain politik, baik dari pihak penguasa maupun oposan, dijadikan barisan inti untuk bertahan dan menyerang musuh-musuh politik yang berseberangan. Tugas utamanya, menggelorakan semangat… ‘right or wrong he/she is my Boss…and my Boss can do no wrong!’. Maka dunia pemberitaan di media terutama medsos, dipenuhi oleh serangkaian berita hoax yang sangat menyesatkan. Fitnah di satu sisi dan pembenaran di sisi lain, begitu marak beredar. Dan akhirnya power holder-lah yang pasti dominan menguasai lapangan permainan.

Begitulah rentetannya, mengapa kita terus ribut dan tidak ada kesadaran sedikit pun untuk melakukan konsolidasi kekuatan nasional dengan mempersatukan kembali barisan rakyat yang rindu hidup berbhineka dan bergotong royong. Sudahi menyewa para buzzer. Sudahi pembelahan massa rakyat dengan predikat Kampret dan Cebong. Sudahi ribut, sikut-sikutan, dan saling menjelekan di antara para pemimpin. Pemimpin yang lama maupun yang baru, toh sama saja. Mereka tetap membiarkan diri mereka masuk ke dalam perangkap kaum penjajah (kapitalis global-new imperialis) yang target utamanya adalah melumpuhkan Indonesia lewat kedua rumus baku sebagaimana terpaparkan pada awal tulisan ini.

Nah, masih mau ribut terus? Kalau ini yang menjadi pilihan, jangan heran bila kita sebagai bangsa tak pernah bersatu apalagi bergotong royong. Di masa pandemik yang begini dahsyat saja, kita tak juga bersatu apalagi mempersatukan kekuatan nasional. Bahkan sebaliknya malah eker-ekeran saling menyalahkan.

Dengan begini, dipastikan hanya kekalahan yang akan kita raih. Dan siapa pemenangnya? Siapa lagi kalau bukan kaum kapitalis global-new imperialis, berikut para komperadornya yang gentayangan di negeri ini..

Nah, untuk itu hanya tertinggal satu pesan: Tidak ingin menjadi bangsa yang kalah? Berhenti ribut dan eker-ekeran! Pilihan ada pada kita semua. Terutama para pemimpin dan tokoh masyarakat negeri ini!

*Dikutip sepenuhnya dari Watyutink.com.

Advertisement