Layakkah Tersangka Setnov Baca Teks Proklamasi?

CARA kita merayakan pesta ulang tahun kemerdekaan dari tahun ke tahun, terasa monoton dan kaku. Terutama kalau yang jadi ukuran adalah tata cara perayaan yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Format acara yang digunakan, merupakan peninggalan rezim Orde Baru.

Bukan berarti semua yang berbau Orde Baru, tidak baik dan tidak bagus. Tapi dengan penyelenggaraan acara yang meniru 100% format peninggalan Orde Baru, cukup memberi kesan bahwa para penyelenggara acara pesta perayaan kemerdekaan kita, miskin kreatifitas atau malas melakukan terobosan.

Penjiplakan acara seperti ini akan lebih terasa sebagai sesuatu yang tidak “move on”, kalau kita menonton video rekamannya. Tidak usah semua videonya. Cukup sampel dari beberapa tahun dan tahun yang berbeda. Yang berbeda, cuma beberapa pelakunya. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden atau Ketua Lembaga Tinggi Negara yang berganti. Selebihnya sama.

Memang tidak ada peraturan atau UU yang menegaskan bahwa perayaan acara HUT Proklamasi, formatnya seperti yang digunakan selama ini. Tetapi format yang kita adopsi selama ini, lebih sarat dengan pesta berwarna politik, beraroma kekuasaan, pesta para pelaku politik, ketimbang pesta murni rakyat Indonesia.

Celakanya, format ini telah menjadi sesuatu yang sakral. Tidak boleh dirubah atau berubah.

Sehingga semua pihak - makin terjebak pada persepsi kesakralan tersebut.

Dan penetapan Ketua DPR-RI sebagai pembaca Naskah Proklamasi, di saat perayaan HUT Proklamasi, seolah sebuah kesakralan, melebihi perintah sebuah UU, Peraturan Pemerintah atau Konnvensi.

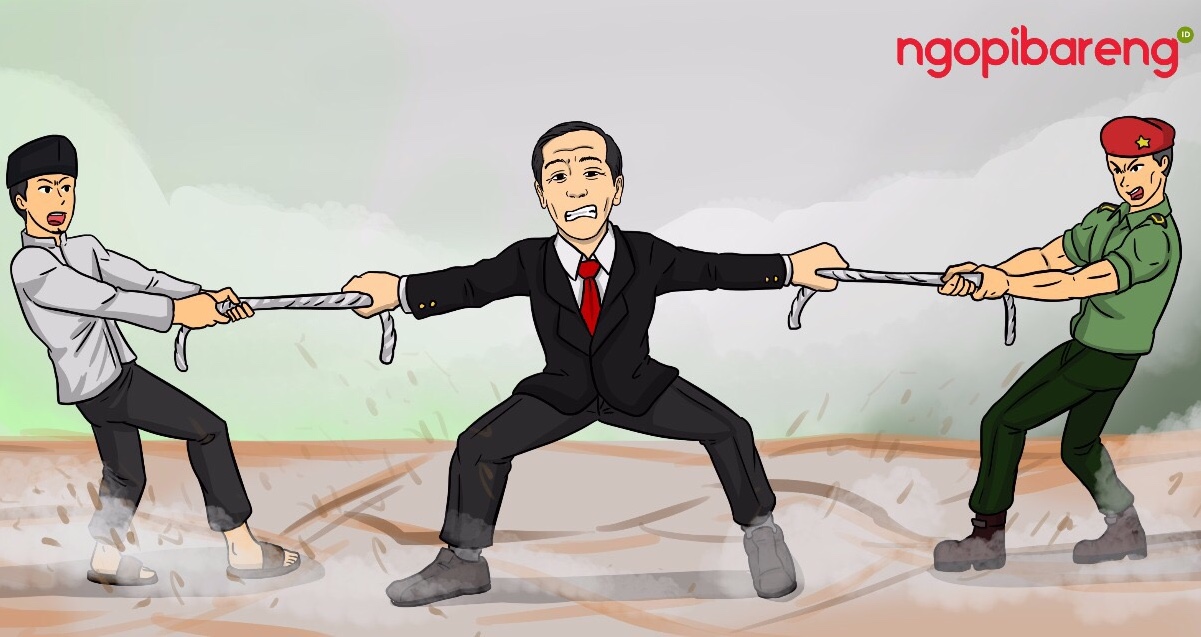

Maka, kalau Setya Novanto pada perayaan HUT Proklamasi tahun ini diplot menjadi pengisi acara tersebut, hal itu terjadi karena penyusun acara, terjebak pada persepsi kesakralan tersebut. Bahwa hanya Ketua DPR-RI yang boleh membaca naskah teks Proklamasi, di saat perayaan HUT Proklamasi.

Kita semua lupa, kalau dikembalikan ke sejarah Proklamasi, ketika Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan naskah Proklamasi pada taggal 17 Agustus 1945, saat itu belum ada Ketua DPR-RI atau lembaga tinggi negara. Lalu dari mana ceritanya atau alasannya, sehingga untuk setiap kali perayaan HUT Proklamasi yang berhak membaca (ulang) naskah Proklamasi adalah seorang Ketua DPR-RI ?

Kita semua juga lupa bahwa acara perayaan HUT Proklamasi tersebut semestinya hanya sebuah selebrasi. Untuk menandai sebuah hari penting dalam sejarah perjalanan bangsa.

Dalam sebuah selebrasi, seharusnya semua pihak datang ke acara perayaan itu dengan penuh suka cita, tanpa beban.

Jika selebrasi yang menjadi tujuan, lantas untuk apa kita berpesta dan bersuka cita namun semua gerak-gerik kita diatur dengan ikatan protokol yang ketat?

Untuk apa masyarakat yang menonton siaran televise, setiap tahun dibuat tegang, manakalah seorang anggota Paskibraka turun tangga harus berjalan mundur ? Skenario macam apa sih itu ? Ditiru dari mana run-downnya ?

Kalau tujuannya untuk selebrasi nasional dan harus diatur, lantas mengapa pakaian yang dikenakan oleh para undangan, tidak diatur sekalian ?. Misalnya sesuai dengan indentitas nasional. Mengapa para undangan tidak mengenakan baju daerah – untuk mencerminkan ke-Indonesia-an yang bhineka ?

Semestinya, pesta perayaan HUT Proklamasi tahun ini, disesuaikan dengan usia kemerdekaan. Usia ke-72 tahun, dari sisi usia manusia, sudah cukup dewasa. Maka pesta perayaan HUT Proklamasi ke-72 itu pun seharusnya mencerminkan sebuah kedewasaan.

Atau kalau tidak mau bicara soal kedewasaan, mari kita bicara dengan bahasa reformasi. Maknanya perayaan HUT Proklamasi yang ke-72, mencerminkan adanya reformasi ataupun perubahan.

Cukup aneh kan ? Kita semua berbicara tentang reformasi, tetapi yang kita sentuh hanya pada tatanan tertentu. Bahkan mereformasi tata cara sebuah perayaan HUT Proklamasi, kita tidak sanggup, kita tidak bisa atau kita sebetulnya tidak mau. Tidak ada kemauan politik.

Kalau kemauan ini yang menjadi ukuran, semestinya, Setya Novanto pun harus ikut dalam reformasi. Jika sudah demikian, diminta atau dipaksa oleh penyelenggara acara HUT Proklamasi pun agar dia sebagai Ketua DPR-RI membaca Naskah Proklamasi, dia sendiri-lah yang akan menolak.

Sebaliknya kita juga tidak usah mengait-ngaitkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam skandal korupsi e-KTP. Jangan bangsa ini yang merasa tidak pantas atau malu – jika Setya Novanto tetap mau menjadi pembaca naskah Poklamasi.

Biarkan dia sendiri yang menilai, apakah dia pantas atau tidak ? Merasa digunjingkan masyarakat atau tidak.

Terkadang untuk mengeritik atau mengecam seseorang yang dianggap berbuat hal yang tidak patut, kita tidak harus bicara atau berteriak. Biarkan alam dan waktu serta angin yang menegornya.

Kalau kita siap berpikir sehat, semestinya Setya Novanto sendiri yang harus berpikir sendiri. Apakah dia merasa pantas menjadi pembaca teks Proklamasi untuk hajatan nasional seperti ini ?

Tetapi yang lebih mendasar lagi, apa susahnya sih mencari pengganti Setya Novanto ?

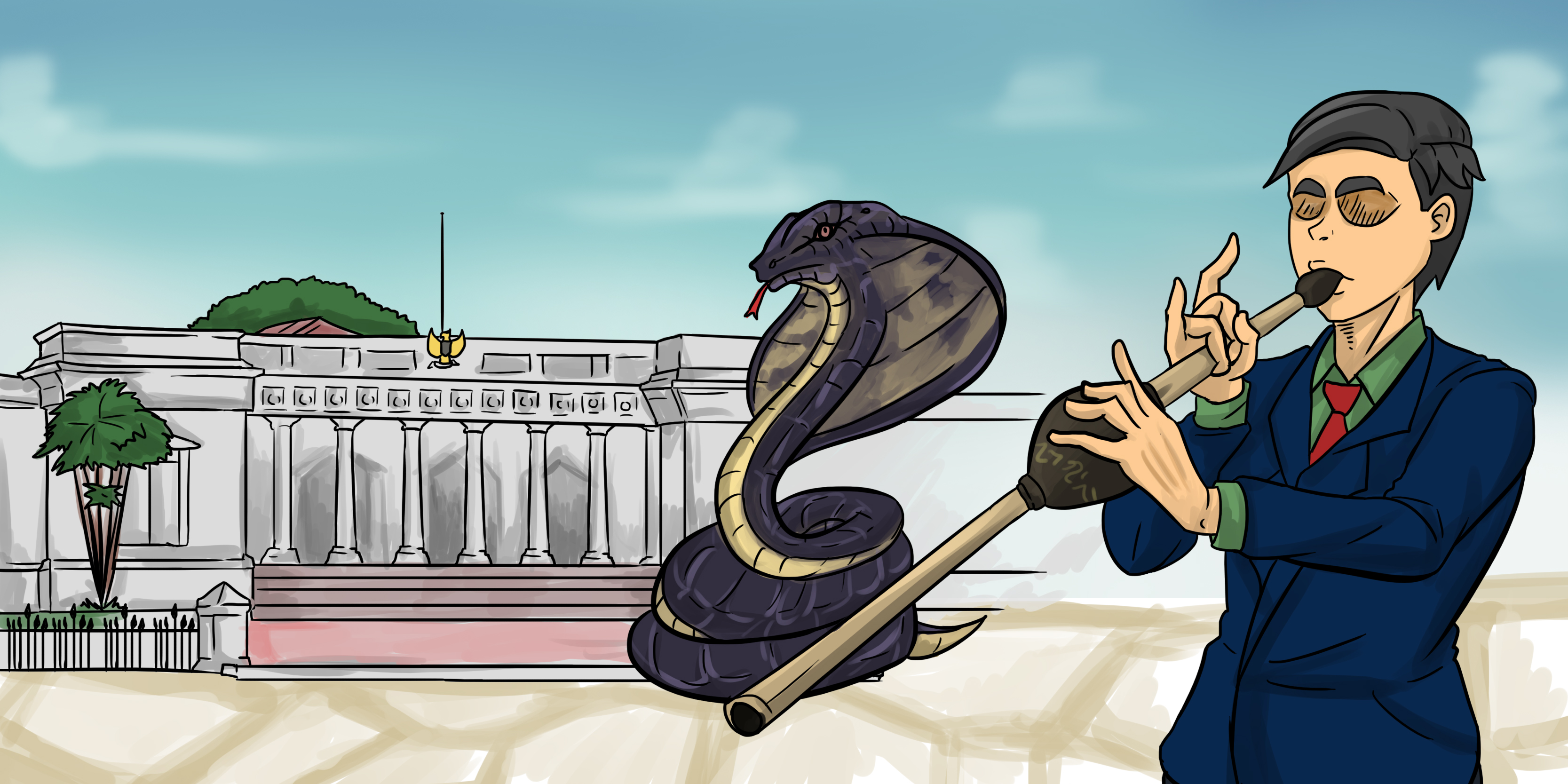

Seandainya saya diminta saran, supaya ritual perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan kali ini bisa punya aura keasliannya, saya akan ajukan Presiden Joko Widodo yang membacakan naskah Proklamasi. Kita persepsikan saja peringatan HUT Proklamasi tahun ini seperti sebuah “reinkernasi” peristiwa 72 tahun lalu.

Beri kesempatan Presiden Joko Widodo membacakan naskah bersejarah itu saat membacakannya, berdiri disampingnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pusat perayaan pun jangan dilakukan di Istana, tetapi di Tugu Proklamasi bukan di Istana Kepresidenan.

Atau kalau mau agak kontroversil dan sedikit sensasional, mintalah bekas anggota pemberontak yang sudah mengakui kemerdekaan RI sebagai pembaca naskah Proklamasi.

Jika tata cara ini dilakukan perubahan seperti dimaksud, tak perlu kita terjebak pada pro kontra seorang tersangka korupsi, memperoleh panggung kehormatan di hari bersejarah Republik Indonesia.

Cara kita menyelesaikan sebuah persoalan, lebih elegan dan berkualitas. Mari kita pilah-pilih mana yang penting dan yang remeh temeh.

Persoalan skandal e-KTP jangan kita bawa ke dalam acara selebrasi kemerdekaan. Pisahkan persoalan hukum dan etika.

Jangan hanya karena persoalan protokoler Setya Novanto, bangsa ini terjebak dalam perang kata-kata dan provokasi. Yang ujung-ujungnya bisa melukai orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara berbuat skandal.

Kita sudah merdeka Bung. Kita tidak sedang berhadapan dengan penjajah. Kita tidak perlu memprovokasi warga bangsa kita sendiri, seperti memprovokasi penjajah.

Mari kita nikmati kemerdekaan ini dengan berbuat yang terbaik. Ini yang harus menjadi sebuah harga mati.

*) Derek Manangka adalah wartawan senior yang kini tinggal di Jakarta

Advertisement