Kedekatan Gus Dur dan Tionghoa, Begini Riwayatnya (2)

KH Abdurrahman Wahid, jauh sebelum menjadi Presiden ke-4 RI, telah dekat dengan banyak kalangan, khususnya etnis Tionghoa. Benarkah demikian?

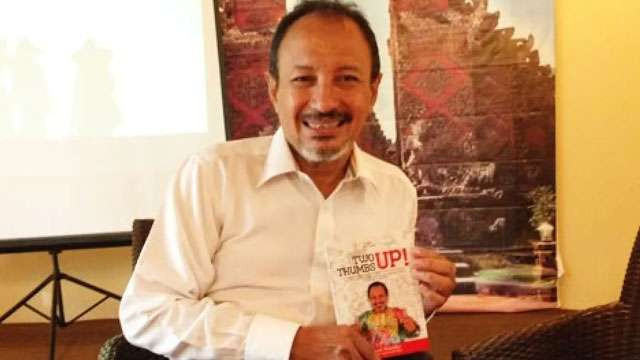

Prof Sumanto Al Qurtuby, Pengajar salah satu Universitas bergengsi di Arab Saudi, menulis tentang "Gus Dur, Tionghoa, Indonesia". Menurutnya, ada alasan kuat Gus Dur soal hubungannya dengan mereka. Berikut lanjutan ulasannya:

Yang agak aneh barang kali label Tionghoanya itu. Seolah masyarakat Tionghoa di negeri ini mempercayai genealogi Gus Dur sebagai Tionghoa tanpa melakukan cross check benar dan tidaknya klaim itu. Kenapa anugerah itu tidak diberikan saja kepada orang Tionghoa yang sudah diketahui “ketionghoaannya” dan sudah dikenal publik luas perjuangannya dalam membela hak-hak minoritas Tionghoa?

Karena itu, saya menilai, aspek politiknya lebih kental dalam penganugerahan “jubah congsan” itu ketimbang didasarkan pada fakta dan realitas kesejarahan. Aspek politik yang dimaksud adalah hasrat bangsa Tionghoa untuk mendapatkan perlindungan baik secara politik maupun kebudayaan. Dan Gus Dur dinilai mampu menciptakan “rasa aman” itu karena ketokohan dan perjuangannya yang melintasi batas-batas etnis dan kebudayaan.

Bangsa Tionghoa memang membutuhkan patron tokoh nasional yang berjiwa universal, berpandangan luas, tidak kerdil. Penderitaan tiada akhir yang mereka alami sejak zaman kolonialisme Belanda telah membuka mata bangsa Tionghoa akan pentingnya tokoh politik yang berwawasan “lintas kebudayaan”. Sejak peristiwa Chinezenmoord (“pembantaian orang-orang China”) di Batavia 1740, kemudian pemberontakan Kudus 1918 telah menimbulkan luka yang dalam pada diri masyarakat Tionghoa.

Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, terjadi lagi peristiwa rasial anti-Tionghoa yang formal dilakukan oleh negara dalam bentuk PP No. 10/1960. Peraturan Pemerintah Nomor 10 ini kemudian berbuntut panjang dengan terjadinya tindakan rasial di Jawa Barat pada 1963 yang dilakukan oleh Militer Angkatan Darat.

Buku Pramoedya Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia (terbit tahun 1960) ditulis sebagai reaksi atas PP No. 10 . Perlakuan diskriminatif atas Bangsa Tionghoa ini juga dilakukan oleh rezim Orde Baru. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 seperti yang saya sebutkan di atas dijadikan sebagai alat untuk “membersihkan” segala hal yang berbau China.

Puncaknya, pada Mei 1998 kembali terjadi peristiwa memilukan di negeri ini: penjarahan dan pemerkosaan massal atas bangsa Tionghoa. Ironi memang, karena kita tahu bangsa Tionghoa bersama komponen bangsa lain telah merumuskan aspirasi perjuangan nasionalnya dalam Pancasila.

Mengapa semangat rasialisme anti-Tionghoa bisa terjadi dalam alam Indonesia Merdeka? Disamping Indonesia memiliki Pancasila, bukankah pihak etnik Tionghoa juga punya saham dalam gerakan kemerdekaan nasional sampai pencarian input untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan menjelang akhir pendudukan Jepang?

Bukankah sumbangan Bangsa Tionghoa pada revolusi juga ada? Dan tidak semua etnis Tionghoa bergabung dengan Po Ang Tui yang berpihak pada Belanda sebagaimana halnya tidak semua “Pribumi” berpihak pada Nica? (tentang hal ini bisa dibaca dalam tulisan Siau Giok Tjan, Lima Jaman).

Politik memang bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan minoritas, dimanapun, baik minoritas etnik, agama maupun kebudayaan selalu menjadi “tumbal” kekuasaan. Tionghoa adalah bagian dari “minoritas” itu yang dalam perjalanan sejarahnya sejak kolonial selalu bernasib sial. Padahal, sejarah Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Tionghoa. Sebab bangsa ini sudah menunjukkan eksistensinya sejak ratusan tahun silam di negeri ini, dan fakta integrasi Nusantara-Tionghoa sudah berlangsung sejak klasik.

Fakta historis ini misalnya ditunjukkan dengan apa yang disebut “Shino Javanese Muslim Cultures” yang membentang dari Banten, Cirebon sampai Surabaya. Begitupun ketika berbagai bangsa di kawasan ini menyatakan “ikrar” untuk melebur menjadi satu negara “Indonesia”, beberapa tokoh Tionghoa juga terlibat di dalamnya. Dalam konteks inilah maka sebutan “pri” dan “non-pri” tidak relevan. Sebab semua etnis bisa dikatakan “non-pri” dalam pengertian sebagai “orang asing” yang menempati kawasan baru bernama “Indonesia”.

Oleh karena itu, ke depan, siapapun yang berkuasa di negeri ini, Bangsa Tionghoa harus ditempatkan sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia. Mereka harus diposisikan sebagai “in group,” sebagai “pribumi,” sebagai “umat” yang mendapat penghargaan kemanusiaan yang sama sebagaimana etnis lain, dan bukannya sebagai “out group,” sebagai “non-pri” (sebuah istilah “menyesatkan”) yang dipandang sebelah mata dan dikucilkan dari arena kontestasi politik. (selesai)

*) Dipetik dari sumantoalqurtuby.com

Advertisement