Jokowi Bisa Dikalahkan?

Pastinya, koalisi Jokowi-SBY-Soekarwo sukses mengalahkan kandidat yang didukung oleh Kiai-kiai besar di Jawa Timur. Sekalipun kemenangan itu dianggap masih diwarnai intervensi kekuasaan dan menjadi catatan tersendiri bagi para kiai pendukung Saifullah.

Hasil Pilkada serentak menunjukkan berbagai hal yang menarik: mulai dari rute kemenangan partai peserta pemilu 2019, komposisi koalisi partai dalam mengusung kandidat calon presiden sampai prediksi sejauhmana petahana bisa bertahan.

Secara umum bahwa bisa dikatakan, peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Pilpres 2019 sangat terbuka lebar. Dia masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Namun benarkah demikian?

Saya mencermati dengan seksama, hasil survei nasional terhadap pemilih muslim di 29 provinsi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puspek) Fisip Universitas Airlangga yang dirilis kemarin (03/07/2018). Ada tiga temuan penting dalam studi yang bertajuk “Menakar Arah Pemilih Islam” tersebut.

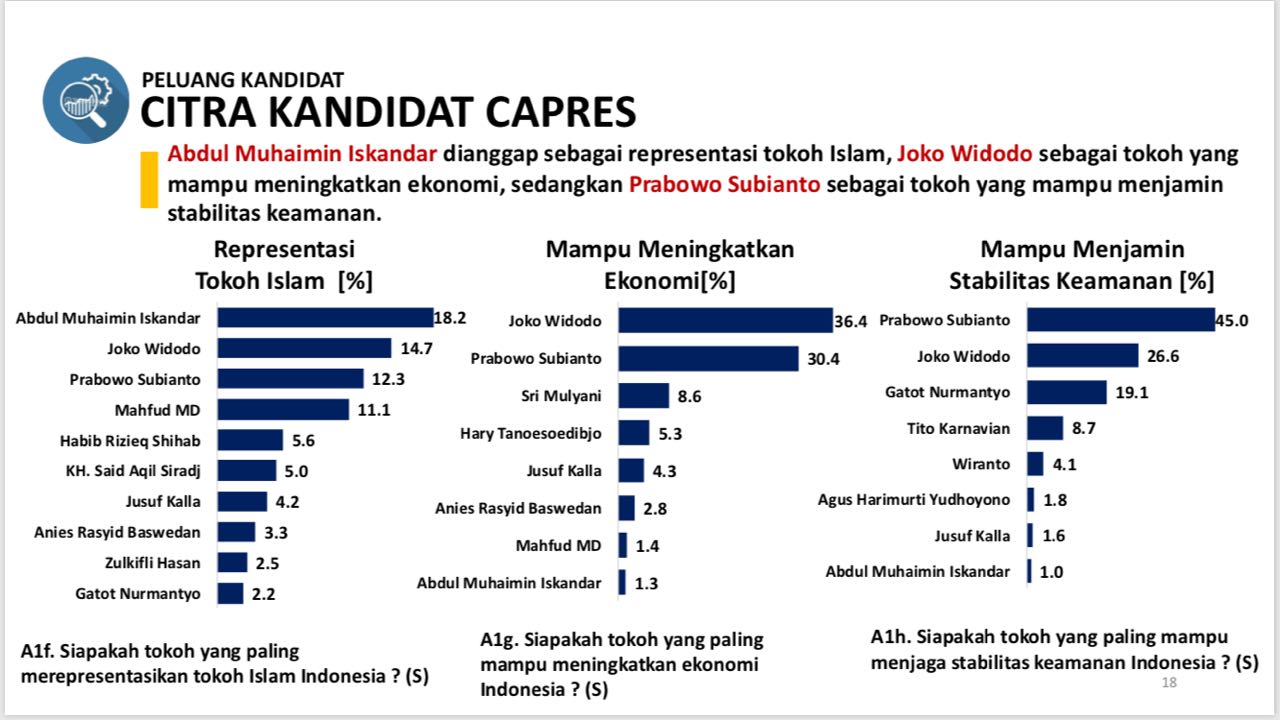

Pertama, citra kandidat calon presiden. Dalam hal ini, siapa yang dianggap sebagai representasi tokoh Islam? Nama Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB menduduki posisi teratas dengan 18.2 persen. Disusul Joko Widodo sebesar 14.7 persen.

Ini menunjukkan, tanpa dukungan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, Jokowi bisa kehilangan citra sebagai “bagian dari Islam”. Dalam posisinya saat ini, Cak Imin bisa dengan mudah menarik NU untuk menjauh dari Jokowi sepanjang menemukan alasan-alasan yang jelas. Apalagi sudah mendapatkan restu PBNU.

Dalam kriteria tokoh yang dianggap mampu meningkatkan ekonomi, Jokowi menduduki posisi teratas sebanyak 36.4 persen disusul Prabowo Subianto yang berada sedikit dibawahnya yakni 30.4 persen. Dalam beberapa kesempatan terakhir, Prabowo memang lantang berbicara soal isu-isu sensitif yang berhubungan dengan performa dan tingkat kepercayaan ekonomi pemerintahan saat ini.

Bukan tidak mungkin, jika dia melakukannya dengan asupan data, argumentasi yang logis dan tepat sasaran, gaungnya bisa lebih kencang. Misalnya pada isu-isu yang berhubungan langsung dengan stabilitas harga, kesenjangan ekonomi kaya-miskin, redistribusi asset dan keadilan dalam penciptaan lapangan kerja.

Dalam kategori tokoh yang bisa menjamin stabilitas keamanan, citra Prabowo menduduki posisi teratas sebesar 45 persen. Angka ini jauh melampaui Jokowi yang hanya diposisi 26.6 persen. Sekalipun Prabowo tidak banyak berbicara dalam berbagai forum publik tentang isu keamanan, namun dia dinilai akan berbuat lebih baik dalam menjamin stabilitas keamanan.

Citra yang melekat pada figur eks militer atau polisi memang secara umum dianggap lebih mampu mengendalikan situasi dan ketertiban umum. Hal itu dibuktikan dalam posisi dibawah mereka berdua terdapat nama Gatot Nurmantyo, Tito Karnavian, Wiranto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kedua, survei tersebut juga merekam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK. Sekalipun masih tinggi, rata-rata sebesar 78.2 persen untuk 16 indikator. Namun jika dilihat lebih detail, pelayanan transportasi publik menempati urutan pertama yang memuaskan publik, disusul layanan kesehatan, kebebasan berpendapat, pendidikan dan kependudukan. Semua indikator tersebut berada dikisaran 85-88 persen.

Sebaliknya, indikator paling jeblok adalah peningkatan lapangan kerja dengan tingkat kepuasan 72.8 persen, lalu stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pengentasan kemiskinan dikisaran 73-74 persen. Terdapat tanda-tanda munculnya disparitas dalam penilaian masyarakat.

Jokowi dianggap bisa meningkatkan ekonomi namun lebih terasosiasi pada pembangunan infrastruktur yang terlihat masif dikerjakan. Disaat yang sama, persoalan riil yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, masih menyisakan tingkat kepuasan yang rendah.

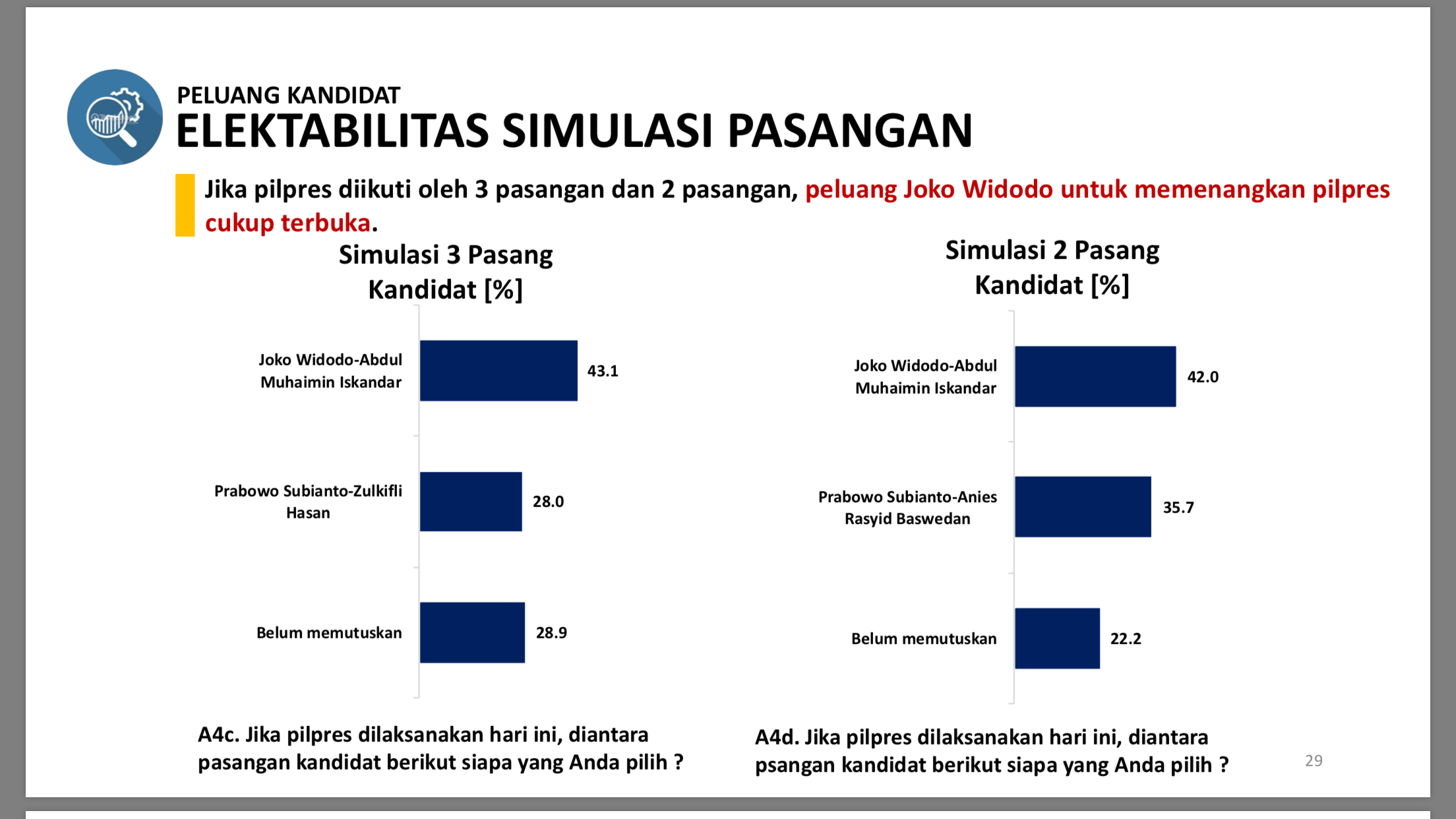

Ketiga, sebagaimana survei nasional menjelang pemilihan, terdapat peta dukungan elektabilitas calon presiden. Jokowi mempunyai tingkat elektabilitas tertinggi yakni sebesar 47.9 persen yang berada jauh diatas Prabowo yang hanya 30 persen.

Pemilih Jokowi banyak berada didaerah pedesaan dan terkumpul di pulau Jawa. Sedangkan pemilih Prabowo lebih banyak di perkotaan dan tersebar di luar Jawa. Jika keduanya berhitung dengan komposisi wakilnya masing-masing, maka Jokowi harus menggandeng figur kuat dari luar Jawa. Begitu juga sebaliknya dengan Prabowo yang perlu merangkul tokoh kuat dari Jawa.

Dampak pilgub di Jawa

Dari 186.3 juta pemilih pada pemilu 2019, sekitar 58 persen pemilih berasal dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Menjadi penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemilihan Gubernur di pulau ini guna menjelaskan konfigurasi dukungan terhadap kandidat kuat calon presiden.

Pilgub Banten 2017 dimenangkan tipis oleh Wahidin Halim, kader Partai Demokrat dengan perolehan 4.2 juta suara. Pilgub DKI Jakarta 2017 dimenangkan oleh Anies Baswedan dengan perolehan suara yang telak, sebesar lebih dari 57 persen. Pasangan Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.

Baik Pilgub Banten dan DKI Jakarta, memberikan pesan penting bahwa mobilisasi dukungan melalui partai politik memang tidak terlalu signifikan. Figur kandidat dan strategi pemenangan menjadi kunci. Secara gamblang bisa dilihat juga, kedua gubernur terpilih, tidak mempunyai kedekatan dengan Jokowi.

Dalam Pilgub Jawa Barat 2018, secara mengejutkan Sudrajat yang merupakan kader Partai Gerindra bisa mendulang suara yang signifikan. Dalam perhitungan cepat, dia memperoleh kisaran 27-30 persen suara. Sedikit dibawah Ridwan Kamil yang memperoleh dikisaran 32-33 persen suara dan sudah melontarkan endorsement mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Fenomena yang sama juga terjadi di Pilgub Jawa Tengah 2018, dimana Sudirman Said yang diusung Gerindra berpasangan dengan Ida Fauziyah dari PKB memperoleh suara 43 persen. Terpaut dengan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP yang mendapatkan 56 persen.

Pilgub Jabar memberikan sinyal bahwa kekuatan partai oposisi dan sentimen pemilih terhadap gerakan ganti presiden begitu kuat. Sedangkan Pilgub Jateng bisa dibaca sebagai perpaduan kerja keras Gerindra dan PKB yang ternyata membuahkan soliditas dan hasil signifikan.

Drama pertandingan yang kerap disebut “el classico” dari sesama kader NU di Jawa Timur, pada akhirnya menempatkan Khofifah sebagai pemenang dalam hitung cepat sebesar 52-53 persen dan menjungkalkan Saifullah Yusuf yang memperoleh 46-47 persen. Sekalipun Saifullah Yusuf didukung oleh PKB, PDIP, Gerindra dan PKS, namun ternyata tidak memberikan jaminan kemenangan.

Banyak faktor yang bisa dijelaskan misalnya karena Puti Guntur Soekarno yang dipasangkan sebagai wakil Saifullah adalah figur baru di Jatim. Lalu diantara partai pendukung dan pengusung tidak solid dan saling berbagi dampak negatif yang merugikan kandidat. Jika dicermati, justru di basis-basis PKB dan PDIP, suara Saifullah banyak jeblok.

Posisi Jokowi juga lebih condong ke Khofifah karena kedekatan politik dan balas dukungan pada Pilpres 2014 silam. Tak heran, Khofifah langsung menyatakan bersedia menjadi tim sukses Jokowi setelah memenangi hasil hitung cepat.

Pastinya, koalisi Jokowi-SBY-Soekarwo sukses mengalahkan kandidat yang didukung oleh Kiai-kiai besar di Jawa Timur. Sekalipun kemenangan itu dianggap masih diwarnai intervensi kekuasaan dan menjadi catatan tersendiri bagi para kiai pendukung Saifullah.

Sebelum melihat peta koalisi potensial partai mengusung capres-cawapres pada pilpres 2019, kiranya perlu disimak kartu-kartu politik yang selama ini dimainkan oleh Jokowi. Pertama, kartu relawan yang ditopang para buzzer di sosial media. Ini kekuatan yang selalu dipertahankan Jokowi karena efektivitasnya sudah teruji sejak dia naik dari walikota Solo, Gubernur Jateng, Gubernur DKI Jakarta sampai Presiden.

Partai hanya dilihat sebagai kendaraan yang mengantarkan untuk mendapatkan tiket dalam kompetisi formal sementara mesin pemenangan lebih banyak dikendalikan oleh kelompok relawan. Hebatnya, jaringan relawan ini juga yang membuat posisi tawar Jokowi terhadap semua partai politik menjadi tinggi. PDIP tentu membutuhkan popularitas dan jaringan kekuasaannya sebagai presiden untuk bisa tetap berkibar dalam Pemilu 2019.

Kedua, kartu oligarki istana melalui berbagai kementerian yang mengontrol sumber-sumber finansial. Baik kementerian yang berhubungan dengan infrastruktur atau pemegang kebijakan redistributif lainnya. Politik membutuhkan dukungan logistik yang cukup. Menggerakkan media massa untuk menggalang opini publik sampai operasi-operasi politik khusus yang melibatkan instrumen kekuasaan lainnya tidak bisa dilakukan secara gratis.

Dalam posisi ini, hampir dipastikan bahwa loyalitas menteri dan mereka yang duduk disekeliling istana, hanya bermuara pada sang presiden. Tentu dalam eksekusinya, presiden akan memilih beberapa figur yang sangat dia percayai. Representasi kepada partai juga bersifat kompromis dan menyesuaikan antara kepentingan presiden sebagai majikan dan ketua partainya masing-masing sebagai juragan.

Bagaimana dengan kartu ketiga yakni partai politik? Dalam partai koalisi saat ini, hubungan mesra ditunjukkan dengan Partai Golkar, Nasdem, Hanura. Tetapi secara umum, dengan partai lain seperti PKB juga tidak ada masalah. Hubungan dengan partai oposisi seperti Gerindra juga terlihat ramai di media namun secara umum tidak ada kendala substansial, kecuali mungkin dengan PKS.

Kepiawaian Jokowi membangun hubungan dengan semua kekuatan partai politik ini bisa berjalan dengan baik karena tipikal oposisi politik kita memang tidak tegas. Belum pernah ada cerita partai penguasa dan oposisi memberlakukan asas “winner takes all”. Sebab, semua masih saling terhubung melalui irisan-irisan pertemanan, kekerabatan, persamaan kultural dan faktor-faktor emosional lainnya. Ideologi menjadi pemanis yang tidak bisa bekerja secara instrumental.

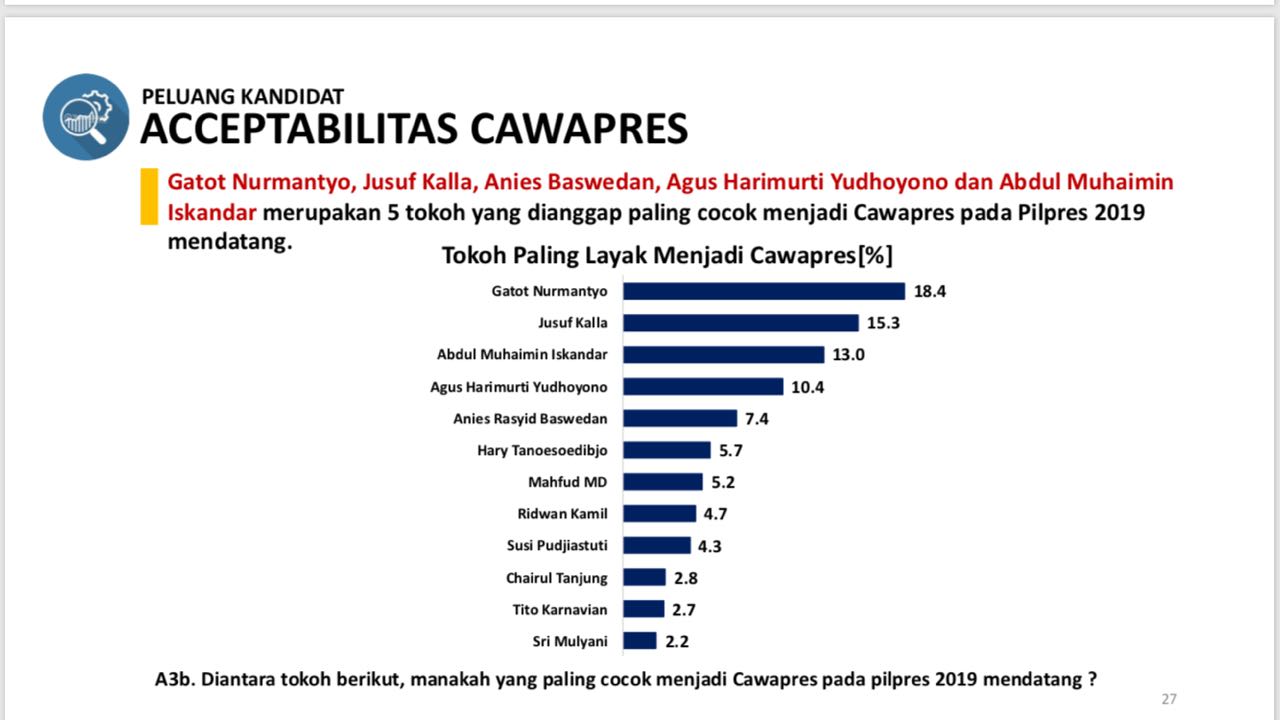

Polarisasi dukungan dalam Pilpres hampir pasti sangat ditentukan oleh eksistensi figur. Tentu kalkulasinya tidak lagi pada sebaran suara atau kursi partai yang menjadi syarat untuk mengantarkan sebagai calon presiden-wapres semata. Ditengah menguatnya polarisasi antara Jokowi dan Prabowo sebagai figur Capres, maka figur Cawapres sangat krusial.

Pertanyaan berikutnya hanya ada dua: apakah Jokowi harus dikalahkan? Atau bergabung dengan koalisi Jokowi untuk mendapatkan porsi kekuasaan?. Tidak tersedia pilihan “iseng-iseng berhadiah” atau “trial and error” disini.

Skenario pertama, berangkat dari pertanyaan kedua dulu, untuk porsi seperti apa harus bergabung dengan koalisi Jokowi? Tentu tersedia tiga jenis figur Cawapres yakni: representasi tokoh Islam sebagai pemilik suara mayoritas, kalangan profesional yang bisa menjadi kekuatan penopang teknokratik dan ketua partai yang mempunyai suara signifikan dan loyal.

Setiap pilihan figur mempunyai resiko namun resiko terbesar adalah mengabaikan figur yang dianggap sebagai representasi tokoh Islam. Apalagi selisih tingkat elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo tidaklah mutlak.

Suka atau tidak, wajah Islam Jokowi masih ditopang oleh keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai bagian kelompok Islam moderat yang luwes dan kompatibel dengan demokrasi. Jika keduanya menjauh atau minimal menjaga jarak dengan Jokowi, urusannya bisa panjang karena berdampak langsung ke pemilih muslim.

Memilih Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres tentu tidak mengenakkan buat partai seperti Golkar dimana ketua umumnya, Airlangga Hartanto yang akhir-akhir ini frekuensi sebagai pembela utama Jokowi sangat tinggi. Atau jika Jokowi harus berkompromi dan memilih Gatot Nurmantyo sebagai pemilik elektabilitas Cawapres yang paling tinggi untuk saat ini.

SBY akan mendapatkan keuntungan karena hubungan baiknya dengan Gatot. Sekalipun Partai Demokrat sepertinya masih tetap ingin menaruh AHY dalam posisi sebagai Cawapres. Jika Jokowi memilih AHY, bagaimana hubungannya dengan PDIP, apakah partai tersebut masih tetap akan melanjutkan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres?

Dalam skenario kedua, untuk menjawab pertanyaan bisakah Jokowi dikalahkan? Sangat tergantung komposisi mereka yang kecewa karena ekspektasi untuk diakomodir dalam porsi yang layak oleh Jokowi, tidak bisa dipenuhi.

Prabowo mempunyai keuntungan karena posisinya pada pemilih luar Jawa masih lebih kuat dibandingkan dengan Jokowi. Tinggal bagaimana mencari figur Cawapres yang mempunyai kekuatan di pemilih Jawa.

Hal yang tidak mengenakkan adalah Prabowo sudah dianggap kartu mati oleh kelompok pemilih rasional dan pro-demokrasi karena citra sebagai pemimpin yang cenderung mempersonifikasikan diri dengan model kepemimpinan yang kuat dan bisa tergelincir dalam jurang kediktatoran.

Memilih Anies Baswedan sebagai Cawapres bagi Prabowo, bisa berpotensi menyatukan suara kelompok pemilih muslim dari spektrum kanan meski jumlahnya belum terlalu signifikan untuk bisa mengalahkan Jokowi. Memilih Muhaimin bisa jadi lebih menjanjikan elektablitas yang lebih tinggi karena bisa menyatukan kelompok pemilih muslim dari spektrum tengah sampai kanan.

Koalisi Gerindra, PKB, PAN, PKS mempunyai harapan, namun kurang mereprentasikan ruang bagi kekuatan politik nasionalis dan pro-demokrasi. Juga sangat tergantung Cawapres yang akan mendampingi Jokowi.

Cerita akan berbeda kalau PDIP yang merasa tidak bisa lagi mengendalikan Jokowi. DIsaat yang sama mereka juga tidak mempunyai kader yang layak dipertarungkan di laga Pilpres 2019. Seandainya, PDIP mau menurunkan sedikit egonya.

Lalu Prabowo yang mempunyai kartu mati juga mau berkompromi dan tahu diri. Maka, koalisi PDIP dan Gerindra yang mempunyai basis kuat dikalangan pemilih non-muslim, kelompok nasionalis kanan dan tengah bisa menjadi perhitungan tersendiri.

Mereka bisa mengusung Gatot Nurmantyo atau Jusuf Kalla dimana keduanya tidak terlalu mendapatkan resistensi dan Megawati atau Prabowo. Atau memilih nama lain yang dianggap kuat sebagai Capres, lalu menggandeng representasi kelompok pemilih muslim tengah seperti Muhaimin Iskandar. Koalisi ini bisa mempunyai harapan untuk mengalahkan Jokowi-AHY, apalagi Jokowi-Airlangga.

Jokowi ibarat elang yang bersarang diatas tebing. Siapapun yang ingin memburunya, harus menghitung apakah anak panahnya mampu menjangkau titik vital dari jarak jauh?

Jika ingin terukur, mereka harus sabar mendaki, menyingkirkan alarm yang berada dibawah tebing agar sang elang tidak menyadari bahwa dia bisa didekati dari sebuah titik bidik dimana lesatan anak panah bisa tepat sasaran dengan daya hujam mematikan. Atau sebaliknya? Tetap tabik pada sang elang yang memang pada dasarnya gagah perkasa dan mau berbagi kepada segenap penghuni tebing itu?

*) M Faishal Aminuddin adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Doktor Ilmu Politik dari Universitas Heidelberg, Jerman.

Advertisement