Jejak THR di Indonesia: Mataram Islam hingga Demokrasi Liberal

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan budaya yang lekat dengan perayaan hari raya Idulfitri di Indonesia. Selain itu, THR juga identik dengan tradisi menukarkan uang menjadi uang baru, yang dipecah-pecah dalam nominal lebih kecil, sebelum membagikannya kepada sanak keluarga.

Hal tersebut kemudian membudaya di masyarakat Indonesia. Sehingga, marak pula bermunculan jasa penukaran uang baru pada akhir bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri.

Pakar Antropologi Universitas Airlangga Djoko Adi Prasetyo menyebutkan, tradisi pemberian uang tersebut diyakini berasal dari budaya Timur Tengah yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia.

Djoko mengungkapkan, walaupun sejarahnya belum tertulis dengan jelas, tetapi tradisi THR kemungkinan berasal dari pengejawantahan bentuk sedekah sesuai ajaran Islam. Tradisi tersebut, sambungnya, tidak lepas dari proses akulturasi budaya yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

“Berdasar pada beberapa catatan sejarah Kerajaan Mataram Islam, budaya ini sudah terjadi pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan biasa memberikan uang baru sebagai hadiah kepada anak-anak para pengikutnya saat Idul Fitri. Hadiah uang baru tersebut mereka bagikan sebagai bentuk rasa syukur. Khususnya terkait keberhasilan mereka dalam menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh,” ujar Djoko.

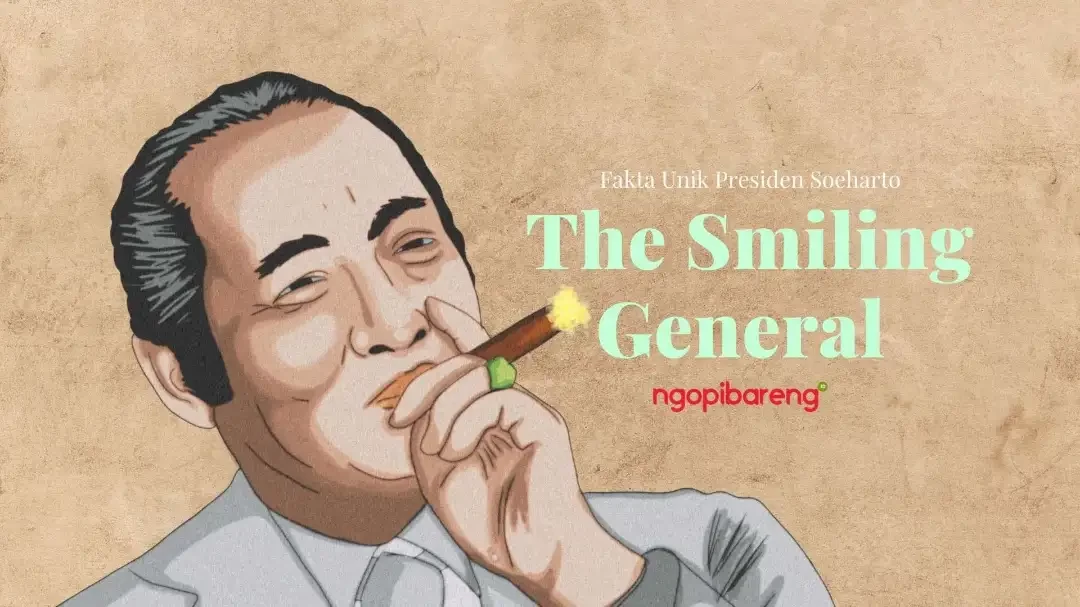

Lebih lanjut, Djoko memaparkan, pemberian THR di Indonesia secara resmi tercetus pada era Demokrasi Liberal, saat era Kabinet Soekiman-Suwirjo, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi. "Tujuan Perdana Menteri Soekiman memberikan THR, khususnya kepada para aparatur negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tradisi pemberian uang baru juga sebagai wujud kasih sayang dan rasa persaudaraan di antara keluarga dan kerabat," jelasnya.

Selanjutnya, Djoko menanggapi terkait fenomena memberikan THR menggunakan teknologi uang elektronik. Menurutnya, meskipun THR saat ini ada yang berwujud uang elektronik, hal ini tidak mengurangi makna simbol tentang kesucian dan kebersihan, ucapan terima kasih, rasa hormat, rasa bangga jika bisa berbagi, dan rasa bersyukur.

“Kita juga harus paham bahwa budaya itu tidak abadi. Selama budaya itu masih ada masyarakat pendukungnya, maka budaya itu akan tetap lestari. Demikian sebaliknya, apabila masyarakat pendukung budaya tersebut sudah tidak mendukung lagi, maka budaya itu akan terkikis dan bahkan musnah,” pungkas Djoko.

Advertisement