Gerakan #2019GantiPresiden Akankah Layu Sebelum Berkembang?

Seorang kyai di Jawa Timur punya analogi menarik soal kelompok oposisi di Indonesia. Dia mengibaratkan seperti sekelompok jamaah shalat yang kebingungan karena tak ada imam. Mereka akhirnya memutuskan shalat sendiri-sendiri. Sebagian kemudian pindah shalat berjamaah di masjid lain.

Apa boleh buat, memang begitulah kondisi koalisi keumatan dan kelompok oposisi menjelang pendaftaran capres-cawapres yang tinggal dua pekan lagi. Alih-alih segera menyepakati siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat malah terlibat dalam polemik yang tidak perlu. Masing-masing merasa paling pantas dan layak menjadi capres atau cawapres.

Padahal seperti halnya menjadi imam shalat yang sudah jelas syarat-syaratnya, capres dan cawapres juga sangat jelas syaratnya. Adanya partai pengusung, elektabilitas, ketersediaan logistik, adalah syarat yang tak bisa ditawar-tawar. Jika tidak memenuhi syarat, wajar kalau kemudian banyak yang memisahkan diri (mufarakah) atau kalau tetap berjamaah, lebih karena terpaksa. Tidak ada pilihan lain.

Siapa para jamaah yang sedang bingung ini dan seberapa besar potensinya? Yang paling menonjol saat ini adalah gerakan #2019GantiPresiden. Dalam waktu yang sangat singkat gerakan anti Jokowi ini makin membesar dan membuat khawatir.

Wajar bila banyak yang menghubungkan-hubungkan pelemparan bom molotov di rumah Mardani Ali Sera, dan “terbakarnya” mobil milik Neno Warisman, dua orang inisiator #2019GantiPresiden, merupakan upaya membendung gerakan ini.

Berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA 28 Juni-5 Juli 2018 kelompok yang menginginkan Jokowi diganti ini makin disukai oleh masyarakat. Pada bulan Mei sekitar 50.80% masarakat Indonesia mengaku mendengar dan mengetahui ada gerakan #2019GantiPresiden. 49.80% diantaranya menyukai kampanye tersebut. Pada akhir Juni sekitar 60.50% mengaku pernah mendengar kampanye #2019GantiPresiden dan 50.40% mengaku suka dengan kampanye tersebut.

Survei yang dilakukan Kedai Kopi 3-7 Juli 2018 juga mendapatkan temuan yang sama. Sekitar 60.1% responden mengaku pernah mendengar, melihat, atau membaca kampanye #2019GantiPresiden. 47.5% tidak setuju. Sementara yang setuju lebih besar, 52.5%.

Dalam marketing politik, dikenal tiga tahapan : popularitas, disukai, dan turunan berikutnya adalah elektabilitas. Gerakan #2019GantiPresiden sudah sangat berhasil pada tahap popularitas dan disukai. Tinggal dikonversi menjadi elektabilitas.

Isu #2019GantiPresiden ini cukup berhasil ketika dilakukan uji coba di Pilkada Jabar dan Jateng. Dengan figur yang relatif baru dan kurang dikenal publik, yakni Sudradjat-Syaikhu di Jabar, dan Sudirman Said-Ida Fauziah, keduanya berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan bahkan mengejutkan. Padahal kedua kandidat itu relatif baru bekerja. Bisa dibayangkan bila mereka punya waktu yang lebih lama untuk berkampanye, seperti halnya kampanye Pilpres 2019.

Coba bandingkan dengan Jokowi. Sejumlah survei menyebutkan popularitas Jokowi mendekati 100%. Survei Populi Center bulan Maret 2018, tingkat popularitas Jokowi 97.6%. Dapat dikatakan, hampir tidak ada warga Indonesia yang tidak kenal Jokowi. Bagaimana dengan elektabilitasnya? Apakah terdapat korelasi yang signifikan dengan popularitasnya?

LSI Denny JA mendapatkan temuan pasca pilkada serentak elektabilitas Jokowi naik, namun angkanya baru mencapai 49.39%. Masih cukup rendah untuk seorang incumbent. Bila dibedah lebih dalam lagi ternyata pemilih loyal Jokowi hanya sebesar 32%. Sangat rendah. Artinya bila ada figur yang lebih menarik dibanding Jokowi, 17% lebih potensial pindah pilihan. Temuan survei Median juga menunjukkan elektabilitas Jokowi hanya 35.7%.

Dari data-data tersebut sangat jelas, bahwa posisi Jokowi masih belum aman, untuk tidak mengatakan dalam bahaya. Hanya saja gerakan #2019GantiPresiden ini sampai sekarang belum mewujud dalam bentuk konkrit. Siapa figur yang akan menjadi pengganti Jokowi?

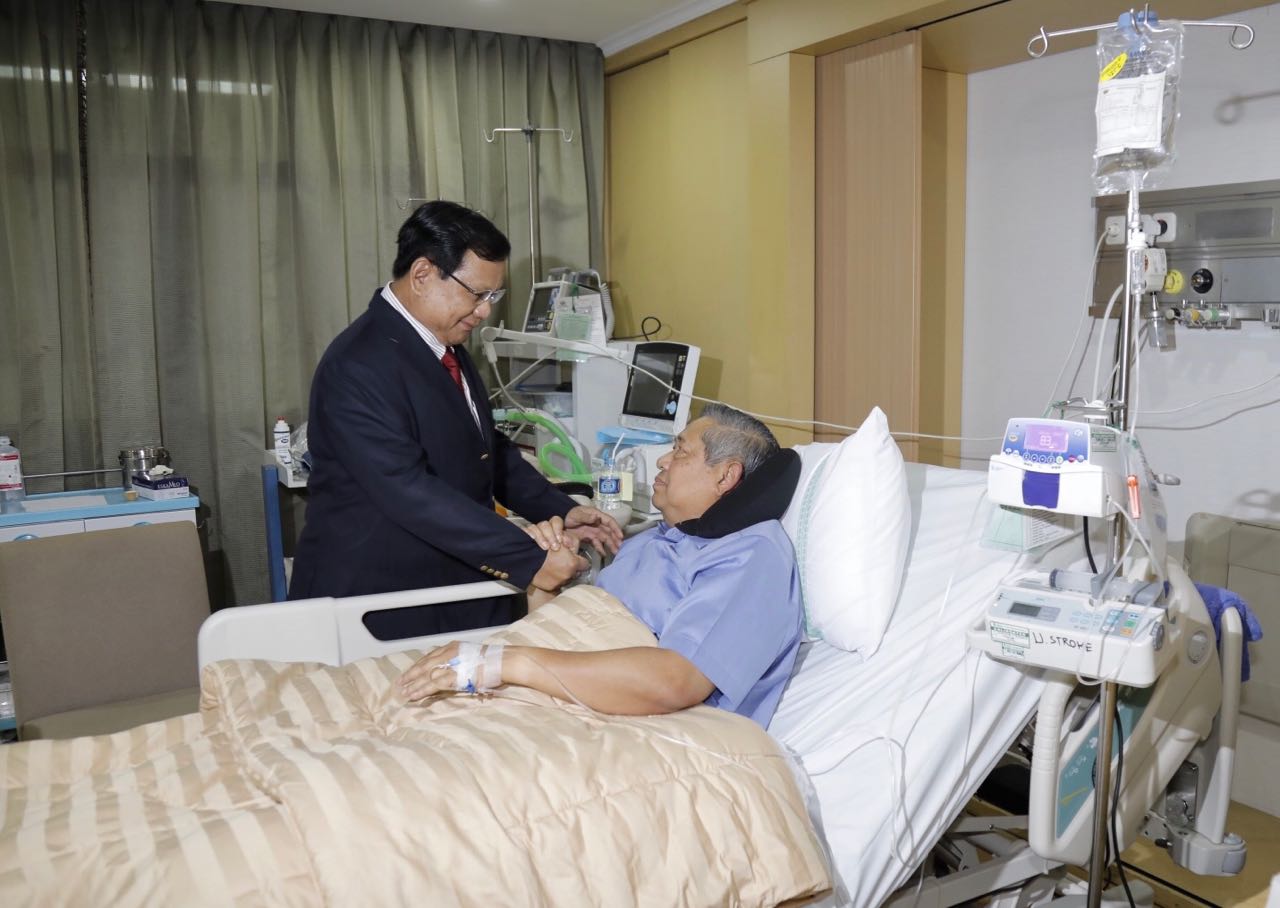

Bila mengacu pada kelompok oposisi dalam hal ini Gerindra, PKS, dan PAN, maka sampai saat ini calon yang paling potensial untuk maju adalah Prabowo. Sebagai pemilik kursi terbanyak diantara parpol oposisi, wajar bila Prabowo merasa dia paling berhak menjadi capres.

Masalahnya untuk menjadi capres tidak cukup hanya modal kursi. Syarat lain yang tak kalah penting, adalah elektabilitas alias tingkat keterpilihan dan satu lagi ketersediaan logistik. Dua syarat ini biasanya saling berkait. Tanpa elektabilitas yang tinggi, agak sulit mengharapkan ada investor politik yang bersedia mendanai.

Hampir semua survei menunjukkan elektabilitas Prabowo sangat jauh bila harus berhadapan dengan Jokowi. Data terbaru yang dilansir oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jika Prabowo head to head dengan Jokowi, elektabilitasnya hanya 26.6% berbanding 58.2%. Angkanya tidak sampai separuhnya. Cukup satu putaran saja bagi Jokowi untuk mengalahkan Prabowo.

Mau dipasangkan dengan siapa saja, termasuk dengan Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti, atau Ahmad Heryawan sebagai cawapresnya, Prabowo tetap kalah melawan Jokowi.

Jadi cukup jelas bahwa tingginya antusiasme publik untuk mengganti Jokowi, tidak ekuivalen dengan tingkat keterpilihan Prabowo. Dalam bahasa yang lebih mudah, “publik ingin Jokowi diganti, tapi bukan Prabowo orangnya.

Perlu figur baru

Lantas bagaimana caranya agar para “jamaah” yang sangat bersemangat ini bersedia “merapatkan dan meluruskan barisan?” Perlu ada sikap legowo diantara partai-partai oposisi, terutama Gerindra untuk memilih seorang “imam” yang disepakati para jamaah.

Bagi Gerindra, pilihannya memang tidak mudah. Pencapresan Prabowo ini sangat penting untuk elektabilitas partai. Dengan sistem pemilu yang digelar bersamaan antara pilpres dan pileg, maka siapa capres yang diusung akan ikut menentukan elektabilitas partai. Inilah yang disebut sebagai coat-tail effect.

Jadi tidak perlu kaget dan bisa dipahami bila para fungsionaris Gerindra, apalagi mereka yang menjadi caleg bersikeras tetap menjagokan Prabowo. Bagi mereka terpilih atau tidaknya Prabowo, bisa menjadi prioritas nomor sekian. Yang paling utama mereka akan mendapat limpahan suara dengan pencapresan tersebut.

Kepentingan yang sama juga muncul di PKS dan PAN. Posisi sebagai cawapres akan sangat menentukan elektabilitas mereka dalam pileg. Begitu pula halnya dengan Demokrat. Khusus untuk Demokrat ada prioritas utama yang harus diamankan, yakni posisi Agus Harimurti putra Sang Ketua Umum SBY.

Sampai pada titik ini memang agak sulit untuk meminta mereka bersikap legowo dan bisa menerima figur di luar partai. Dua figur yang kini digadang-gadang bisa menjadi penantang serius Jokowi adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Keduanya bukan kader partai.

Benar bahwa berbagai survei menunjukkan elektabilitas mereka masih kalah dibandingkan dengan Prabowo. Namun yang harus dicatat, keduanya adalah figur baru dan belum berkampanye seperti Prabowo.

Belajar dari pengalaman Pilkada DKI 2017, dengan dukungan umat, pasangan Anies-Sandi bisa mengalahkan pasangan Agus Harimurti-Silvy yang jauh lebih populer, dan kemudian mengalahkan pasangan incumbent Ahok-Djarot pada putaran kedua.

Bila oposisi tetap tak berhasil mencapai titik temu, maka gerakan #2019GantiPresiden akan menjadi jamaah yang digambarkan oleh sang kyai. Mereka bergegas dan berbondong-bondong berkumpul ketika mendengar seruan “adzan,” tapi tidak pernah ada “iqomah.” Imam yang ditunggu tak pernah muncul.

*) Hersubeno Arief adalah wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik - Tulisan ini dikutip sepenuhnya dari laman Hersubenoarief.com atas ijin dari penulisnya.

Advertisement