Bang Arsyad, Jangan Sampai Quatrick!

Tiga (mantan) Gubernur Riau berakhir pada kursi terpidana perkara korupsi. Politisi bisa tak sepakat dengan tuduhan yang diberikan, terutama dalam kasus Saleh Djasit (Gubernur Riau periode 1998 – 2003), peraih suara Bilangan Pembagi Pemilih 100 persen kursi DPR RI dalam pemilu 2004 bersama Hidayat Nurwahid. Terdapat sejumlah kepala daerah lain yang disebut menyelewengkan (harga) mobil pemadam kebakaran tidak bernasib sama. Ada yang kariernya moncer hingga zaman now. Atau perdebatan dalam kasus Rusli Zainal (Gubernur Riau selama dua periode: 2003-2008 dan 2008-2013) dan Annas Makmun (hanya sempat menjadi Gubernur Riau selama enam bulan, yakni 19 Februari 2014 s/d 25 September 2014).

Riau yang menjadi pucuk adat bagi kebudayaan melayu tua hingga muda itu, tercecer tinta merah dalam mahkamah sejarah demokrasi paling moderen. Demokrasi yang juga identik dengan Riau, sekalipun pernah diperintah oleh kaum bangsawan dengan istana-istananya yang megah.

Dalam beban Riau yang maha hebat itulah, Arsyahjuliandi Rachman melanjutkan estafet kepemimpinan. Saya mengenal sosok ini sebagi tokoh yang tak banyak bicara, piawai dalam menjalankan roda organisasi, terutama dalam posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar wilayah Sumatera. Beberapa kali saya berada dalam pesawat jet pribadi dari atau menuju lapangan Halim Perdana Kusuma di Jakarta, bepergian dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Aburizal Bakrie. Sepenting apapun keputusan partai yang diambil, Bang Andi – biasa saya memanggil, tetapi kini baiklah diganti menjadi Bang Arsyah – tetap saja berkomentar: “Itu keputusan para dewa.” Lalu ia tersenyum dalam raut tersembunyi. Senyum khas yang tak bisa ditiru siapapun.

Bersama Bang Andi Achmad Dara, seorang penghulu bergelar Datuk dari Suku Piliang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bang Arsyah memerankan dengan elok tugas-tugas pemenangan pilkada sejak 2010 sampai pemilu 2014. Beliau juga terpilih sebagai anggota DPR RI, sebagaimana Bang Andi Achmad Dara yang ibunya perempuan Minang dan ayahnya bersuku Bugis. Mau gimana, Bang Arsyah memang secara etnis adalah Minangkabau, tetapi ia lahir di Kota Pekanbaru, pada tanggal 8 Juli 1960. Ayahnya, sebagaimana diingat oleh Annas Makmun (Atuk) yang saya temui di Penjara Suka Miskin, Bandung, adalah pemilih otobus (perusahaan angkutan bus antar provinsi) Sinar Riau yang terkenal itu. Etnis yang ada dalam bulu seseorang – meminjam istilah Tabrani Rab (Pak Ngah): “Bulu yang ada di sekujur tubuh saya adalah bulu orang Arab” – bukan berarti bentuk politik identitas. Bulu adalah penanda dan sekaligus petanda dalam membedakan dan tak merobotkan seorang manusia.

***

Sensus Penduduk Nasional tahun 2010 menunjukkan Suku Melayu sebagai etnis terbesar komposisi 33.20% dari seluruh penduduk Riau. Puak Melayu ini berada di kawasan pesisir timur Riau yang bersisian dengan Selat Malaka, yakni Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Atau tersebar di delapan dari dua kabupaten dan kota di Riau atau sebanding dengan 75% wilayah. Suku bangsa lainnya adalah:

1. Jawa (29.20%),

2. Batak (12.55%),

3. Minangkabau (12.29%),

4. Banjar (4.13%),

5. Bugis (1.94%),

6. Tionghoa (1.85%),

7. Suku Sunda 1.41%,

8. Nias 1.29%,

9. Suku Lainnya 2.14%.

Kehadiran suku Jawa, misalnya, bukanlah bagian dari “penaklukan” sejak zaman Ekspedisi Pamalayu Kerajaan Singosari (abad ke 13) sejak zaman Maharaja Kartanegara, ataupun bagian dari pendudukan atau penaklukan era Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit (abad ke 14), tetapi justru datang pada saat lalu-lintas perdagangan ramai di Selat Malaka pascapenaklukan Malaka oleh Portugis sejak tahun 1511 (awal abad ke-16). Sejarah mencatat, Malaka gagal dipertahankan oleh pasukan multinasional dan multinegara dari Aceh, Minangkabau, Riau, hingga Banten sampai Makassar dan Maluku yang notabene dihuni oleh puak Melayu sebagai jalur perdagangan rempah-rempahnya. Kejatuhan Malaka adalah bagian dari badai penaklukan ranah Melayu lainnya oleh bangsa-bangsa Eropa.

Terdapat juga masyarakat asli Riau berumpun Minangkabau yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Pun ada masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak. Percampuran Batak dan Minang dalam identitas kemelayuan yang bergelora ini muncul dalam sosok Tuanku Tambusai yang kontroversi dalam Perang Paderi (1821-1837). Perang Paderi adalah perang terlama dalam abad-abad kolonialisme. Migrasi dan pertalian darah baru tercipta dalam Perang Paderi ini dalam membingkai genetika puak Melayu di bagian Sumatera Tengah (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi hingga Bengkulu di zaman now).

Percampuran yang unik itulah yang melanggengkan budaya Melayu pada ranah bertuah itu.

Sumbangan Riau sebelum kemerdekaan adalah aksara dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia yang diambil dari lingua franca yang mayoritas adalah bahasa Melayu pasar. Sumbangan itu masih terasa hingga sekarang. Justru yang jarang disebut adalah sumbangan kekayaan alam Riau yang melimpah, akibat penetrasi dan hegemoni kekuasaan kolonial Belanda, Jepang, hingga kehadiran korporasi multi nasional penghisap minyak, gas, sampai unsur hara dalam tanah bagi tanaman sawit. Semasa Orde Baru, kehadiran militer begitu terasa. Walau, sebagian besar masyarakat Riau seperti ayam mati di lumbung padi.

***

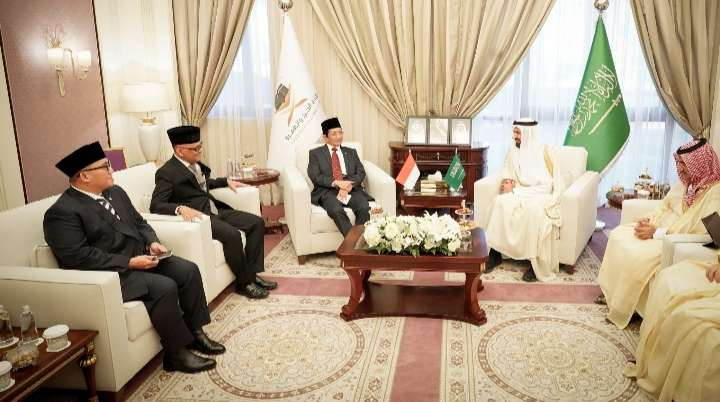

Singkat cerita, saya bertemu dengan Bang Arsyad dalam ruang tamu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Prof Dr Yuddy Chrisnandi. Posisi Bang Arsyad masih sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau. Kebetulan, saya menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Menteri PANRB. Bang Arsyad terlihat terkejut, karena sudah jarang berjumpa saya. Beliau lagi konsultasi kepada menteri terkait proses pengangkatan sejumlah pejabat setara eselon dua di Riau. Kehadiran UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan terjadinya lelang jabatan untuk posisi dimaksud. Hanya saja, enam Peraturan Pemerintah di bawah UU No 5/2014 itu sama sekali belum ditanda-tangani Presiden RI. Kami di lingkungan KemenPANRB baru membahas diktum-diktumnya sebagai klausulan dalam sejumlah kegiatan.

Guna memastikan bahwa pengangkatan pejabat setara eselon dua di Provinsi Riau itu sesuai dengan jiwa, semangat dan substansi UU No 5/2014, Menteri PANRB, Prof Dr Yuddy Chrisnandi berangkat ke Riau, berbicara di hadapan stakeholders terkait, pun menikmati makan siang di Kantor Bupati Pelalawan, Kanda Harris. Saya juga hadir dalam kesempatan itu. Di mobil yang sama dengan Yuddy dan Bang Arsyad, saya mendengar percakapan keduanya, termasuk hubungan telepon dengan sejumlah pejabat penting di Jakarta, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam posisi seperti ini – sebagaimana juga sejumlah perjalanan saya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Aburizal Bakrie – tugas saya adalah membaca secara kritis isu-isu apapun, berdialog dengan tokoh-tokoh tersebut berdasarkan “bacaan” saya itu, baik informasi yang terhidang via media massa, fakta lapangan dari jaringan intelektual yang saya tanya, hingga analisa situasional secara cepat. Tapi, lebih sering saya menjadi tempat untuk mengeluarkan ledekan sebagai junior di ketinggian jagad politik Indonesia.

Malamnya, Bang Arsyad mampir ke hotel tempat saya menginap, lalu mengajak untuk minum kopi di kedai kaki lima bersama sejumlah mahasiswa dan aktivis. Mahasiswa dan aktivis adalah dua komponen yang selalu saya undang datang, ke kota manapun saya bepergian. Kebersahayaan dan kesederhanaan Bang Arsyad tak terlihat dibuat-buat. Tapi memang, kekakuannya sebagai pejabat publik terlihat kentara. Sosok yang lebih nyaman memanggul tas ransel di tengah lalu lalang kesibukan dunia ini – begitu saya lihat kalau ia sudah turun dari pesawat dan lepas dari “aturan” protokoler – seakan berkata tapi tak terucap: “Jabatan ini amanah yang membebani kepala, bahu dan punggung saya, lho.”

Aturan protokoler bisa saja membuat seorang pemimpin terasa berjalan dengan mimpi-mimpi pribadinya, sementara rakyat tersaruk dengan air mata dan nasib peruntungan badan diri. Mungkin karena wajahnya yang kaku, atau tak berminat belajar pantomin, apalagi menonton stand up comedy di layar televisi, membuat sosok Bang Arsyad tak selincah ketika menjadi dirinya sendiri.

Saya beberapa kali ke Pekanbaru atau Riau dalam era kegubernurn Bang Arsyad, tapi sama sekali tak ada membuat janji apapun untuk bertemu dengannya. Kadang, ia berjumpa di kawasan VVIP, sedang mengantar atau menjemput pejabat negara lainnya, lalu terkejut melihat saya ada di ruangan yang sama tanpa sama sekali “melapor” kepadanya.

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur memang memiliki atasan “yang banyak” di Jakarta, sekalipun secara kewilayahan (teritorial), Gubernur hanya melayang-layang di area-area yang sudah bertuan, yakni Sang Bupati atau Sang Walikota. Gubernur barangkali hanyalah sebagai pemintal benang keindonesiaan dalam rupa keprovinsian, ketimbang tukang pos antara rakyat dengan para penguasa di Jakarta.

Dan kembali saya tercenung, kenapa sejumlah urusan sogok-menyogok, bermuara kepada seorang Gubernur yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana? Padahal, “Putus!” kata Gubernur, belum tentu “Putus!” pula kata Bupati atau Walikota, kini malahan Kepala Desa. Kenapa seorang Gubernur bisa terkena?

Dan tak banyak yang saya ucapkan, setiap kali bertemu Bang Arsyad, termasuk dalam acara-acara kepartaian.

“Ingat, Bang, jangan sampai quatrick! Riau sudah hattrick!” kata saya, mungkin sebanyak pertemuan kami dimanapun itu.

Dan saya ikut bergembira, walau survei bang Arsyad dalam pilgub Riau 2018 seperti matahari yang disembunyikan awan Jakarta pagi ini: Bang Arsyad sudah memutus – paling tidak dalam 4 tahun masa kegubernurannya –belenggu korupsisimus dalam roda pemerintahannya. Saya tidak tahu, apa ia akan memperoleh kesempatan kedua, yakni menjadi pemenang pilgub Riau pada 27 Juni 2018 nanti. Saya belum sempat ucapkan kata “Selamat” sambil menggenggam tangannya

Dan, kalaupun nanti – Inshaa Allah, dengan kerja yang sulit seperti menempuh Sungai Siak dengan perahu kecil – mendapatkan kesempatan kedua itu, saya akan tetap berucap “Bang, jangan sampai quatrick!” secara berulang sampai tiga kali. Ya, beban bukan semakin ringan, justru semakin berat lagi. Wallahu ‘alam

Jakarta, 20 Januari 2018.

Indra J Piliang

Sang Gerilya Institute

Advertisement